2013年06月28日

西南諸島貝殻学入門-004

西南諸島貝殻学入門

-004

台風が遠慮がちに奄美大島近海を通過していきました。特に強い風もなく大雨も降りませんでした。何か拍子抜けしたような感じがします。 太平洋高気圧の勢いが今年は強く、舌の様な形の高気圧の足が東シナ海に伸びている関係でしょうか。 トカラ列島は大変な雨雲が一昼夜に渡って通り過ぎて行きました。もう近日中に梅雨明けでしょうか。と思っていたら一点連日の雨模様。どうもこのままでは梅雨明け宣言は7月になるかな??

先回は西南諸島の自然環境、特に黒潮の流れについて書いてみました。ご承知のように貝というものは、何処にでも平均に分布しているわけでもなく、加計呂麻島のような小さな島でさえ、場所によって局在して見られる貝というものがあるかと思えば、何処へ行っても嫌と言うほど見られる貝もあります。<マガキガイ>はここいらでは「テラダ」と言うのだそうですが、兎に角勘弁してというくらい転がっております。

マガキガイ

その内に<マガキガイ>と<マガキ>は似ても似つかない貝同士であることも・・・かと思えば<アオイガイ>のように滅多に荒れた日の翌日しか特定の場所でしか見受けられない貝もあります。と思っていたら遠くフィリッピン方面から暖流に乗っかってドンブラ、ドンブラ流れて来る<オオムガイ>などもあります。これなどは在島1.5年でたった1個のみの拾いでした。 「宝くじ」にでも当たったような感じ。

さて、今年最後の昼間の大きな大潮が来ました。早速「徳浜」という珊瑚礁海岸へ行きました。先日の台風通過の後だけに随分期待したのですが、結果は4戦4敗となりました。 余程相性がが悪いんでしょか。辺り一面は珊瑚のお花畑。ピンクからブルーからグリーンと色様々でした

期待した貝にはめぐり会えず、珊瑚礁のインノーの傍の岩礁の途中で出会ったのは、 蛸一匹、子供のウツボ一匹、30~40cm以上も有る大きなミノカサゴ一匹・・・・・ミノカサゴは二度ほど飼って見たので、捕獲したいのですが、捕獲網もなく、手掴みも出来ず諦めました。<欲しかったね!> 岩礁の隙間の深い窪みの、青い海水の中を悠々と泳いでおりました。毒針を持っているので人間は手を出さないんだろうと思っているようで・・・その通り。今まで傍で見た中では最大級の奴。でも、この魚意外と愛嬌が有って、飼って餌付けをすると中々可愛いのです。 昨年の大水が出た時、数日間停電だったので酸素不足で、水槽の中で死なせてしまいました。海水を頻繁に補給しないとOUTになるんですね。残念! 今度は網と大きな容器を持っていきましょう。・・・出会ったらの事ですがね。

今回収穫した貝達をどうぞ!

「徳浜ビーチ」での成果!

数は有るんですが、内容が伴わなかった感じでした。それではご覧ください。

何時ものメンバー・・・<クモガイ>・・・以前は欠けや磨耗の無いクモガイは拾いでは、運が良くなきゃ無理だったのが、何の苦も無く採取できる。もう、何十個拾いましたか。その内山の小学校の生徒さんにプレゼントしましょうか。

<テツボラ>、<コオニコブシガイ>、<オニノツノガイ>の仲間など何時もの常連のメンバーごお揃い。<シラクモガイ>などは幾らでも転がっているが、採取しないで海へポィ!食用貝は採りませんので。でも、<チョウセンフデ>の大きな奴落ちてないかな~

可なり大型の<ベッコウガサ>の類が時々落ちている。リーフの上は何も無い感じ。

さて、こいつは何だっけ? 似たような奴が図鑑に掲載されているのだが・・・殻の口の形状が違う。このデカイの<クロタイラギ>かな?

一昨年の夏の終わりに奄美大島に来た時には、欠けたクモガイでも宝物のようにして、大事に自宅の持って帰ったものだが、今では拾う事も無く見過ごすだけ。贅沢になったものだ。でも、小さくても<オオイトカケ>や完品のスイジガイ、色鮮やかな二枚貝などは、まったく眼に留まらなくなってきた。浜が荒れているのだろうか。

<ハチジョウダカラ><ヤクシマダカラ>は欠片も見えない。何処へ行ったのかね?地味な色の貝ばかりで少々寂しい。冬にならなければ駄目かもね。

姉妹ブログ

西南諸島貝殻学入門・Goo版

http://blog.goo.ne.jp/amamichan/

サワラちゃんの加計呂麻日記

http://akanechan.at.webry.info/

白洲正子文学逍遥記

http://blog.goo.ne.jp/nippondentougeinou

続きを読む

2013年06月21日

西南諸島貝殻学入門-003

西南諸島貝殻学入門

-003

「貝殻学講座」-002

先回は「貝」の生物学上の分類・・軟体動物の定義について書きました。筆者の一番嫌いな分野。

それでも少し新しい事が発見できました。 ・・・貝の分類数・・<7分類ではなく8分類> 各分類ごとの内容は後日に回すとして、西南諸島の自然・海流・地形について書いてみましょう。

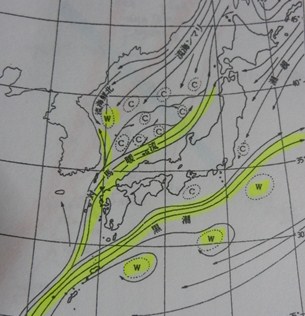

A- 海流

海流には大きく分けて「暖流」と「寒流」があることはご承知の通りです。西南諸島は黒潮と呼ばれる暖流が赤道付近を西に向かい、フィリッピン沖から台湾の東側をほぼ北東に進み、奄美大島の西側で枝分かれします。以後は図の通りです。 (鹿児島の貝 ・ 川田 義三 参照)

奄美群島は暖流の真っ只中と言う事になります。以前、「オーム貝」を加計呂麻島の実久で採取できました。ということは遥かフィリッピン方面から流れてきた事になります。大きなアオウミガメの死体が打ち上げられたり、中国語の名前が入ったゴミがたくさん打ち上げられます。沖縄方面、先島方面の貝はほぼ例外は有るでしょうが採取できるようです。・・・・今、これを実際に検証しようと作業を進めております。「渡瀬線/トカラ列島線」・・・・トカラ列島という島が屋久島と奄美本島の間に横たわっております。「十島」と言われておりますが、その中の「悪石島」と「小宝島」の間にある、有名な生物学上の境界があります。ここのラインで生物の生態が変わるとされております。

小宝島

似たようなものは北海道と本州の間の津軽海峡ですね。ここでも生物の生態が変わります。 以前は「ゴキブリ」「みかん」はまったく北海道では見かけませんでした。(現在は居るようですが) 熊も北海道では<ヒグマ>、本州では<ツキノワグマ>ですね。今も同じ状態です。他の動植物でもたくさん類例は有りますね。

悪石島

列島から鹿児島県のトカラ列島の小宝島までは、珊瑚海岸や珊瑚礁が隆起した島が殆どですが、トカラ線(渡瀬線)の悪石島から北は地形が変わっており、断崖絶壁の島が続き、且つ島に火山が多いです。トカラ線でハッキリ地形が異なっているのが良くわかります。貝の採取は小宝島から先島列島全てが一つの集合の中に入るのではないでしょうか。

珍しい貝のご紹介

↑ これです

先日、知人の貝のコレクターの方から貝を贈ってもらいました。 「サソリガイとイモガイ」

A・・・・

<サソリガイ>の仲間。 左の二個は<フジデサソリ> で 右は<サソリガイ>の黄色変色の貝です。何れも海中で採取していますので突起も先まで欠けることなく完全な形です。フジデサソリは加計呂麻島の太平洋岸でも採取できます。完品は拾いでは無理ですが幾つも持っております。

サソリガイ ・110mm

フジデサソリには紫がかった縞模様が付いておりますので、欠けた貝でもすぐ見分けが付きます。突起の方も鍵の様な曲がり具合が微妙に違っております。何れもフィリッピン産です。

フジデサソリは「節手蠍」が和名

ソデボラ科

Millepes scorpius scorpius

フジデサソリ

B・・・

ウミノサカエイモ・75mm

始め毒貝の<タガヤサンミナシ>と思ったのですが、少し貝の頭のトンガリ状態が違うのに気が付いて調べてみましたら、まったく違いました。 確かに殻の模様は似ておりますが、突起の状態が違いますね。

下の写真は上段が加計呂麻産の <タガヤサンミナシ> 下はフィリッピン産の <ウミノサカエイモ>です。

かの有名な<世界の貝>の斎藤氏のHPを参照してみました。これも同じフィリッピン産です。

和名は「海之栄芋」

イモガイ科

Conus gloriamaris,

Chemnitz,1777 / ウミノサカエイモガイ

Philippines,(June'79),(110)

http://www.shellspeak.com/Conidae_8/Conidae_8.html で、参照すると解かりますが、余りの種類に呆然!

すごい種類ですね。

とにもかくにも貝の蒐集1.5年で珍しい貝をたくさん持てたのは、知人のお陰です。 感謝! 感謝!

来年からは水中に潜って貝の採集をしたいんですが・・・金槌なので・・・でもやってみるか

姉妹ブログ

西南諸島貝殻学入門・Goo版

http://blog.goo.ne.jp/amamichan/

サワラちゃんの加計呂麻日記

http://akanechan.at.webry.info/

白洲正子文学逍遥記

http://blog.goo.ne.jp/nippondentougeinou

2013年06月15日

西南諸島貝殻学入門-002

西南諸島貝殻学入門

-002

台風が通過してからは毎日晴れた日が続いて居りますが、湿度が結構高いので洗濯物は生乾き。乾燥機のご厄介になる始末。 上手く行かないもので・・・気温30℃、湿度65%・・・この辺が現在の水準。本土は35℃も有るとか、たまらないね。太陽の紫外線と熱中症にご注意を!

さて、本日から小中学校レベルで「貝殻学」を開講しましょう。 何せ講師はこの道1.5年の大ペテラン(ベテランじゃ有りません)頼りない事といったら・・・・

教科書は一応先回ご紹介した3人の専門家の執筆された資料を使わせて頂きます。と言ったもの、最初から躓きました。

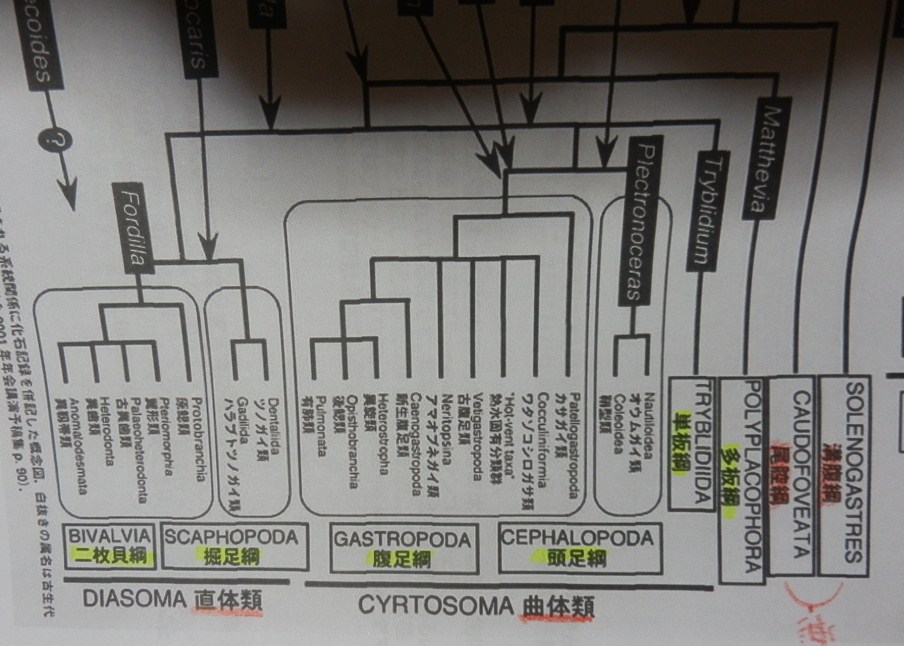

貝の定義・・・貝類は学問的には軟体動物(Moollusca)と呼ぶ。その種類は世界で10万種類程。節足動物、線虫動物(筆者の大嫌いな奴ばかり)に次いで多い。軟体動物は7グループに分類されております。

* 大方の資料は軟体動物は「7グループ」に分類と書いてあるのですが、東京大学の教科書は8グループ?

良く調べて見ましたら、下記の通りでした。

軟体動物門

1- 無板綱 2- 単板綱 3-多板綱 4-腹足綱

5- 掘足綱 6- 斧足綱 7-頭足綱

無板綱・・<溝腹綱>+<尾腔綱>

「貝の博物誌」の分類

こういう按配となります。右端の2つの綱が「無板綱」というわけ。

良く見ますと・・・・・

軟体動物門=「溝腹綱」+「尾腔綱・その他の綱」

そうして・・・・動物は34前後の門(phylum)に分類され、貝類は軟体動物(Mollusca)と呼ばれる動物門に属する。 貝類とは貝殻(shell)を持つ軟体動物を指し、殻の無い分類群と対比させる場合には、有殻軟体動物(shell-bearing-molluscus)と呼ぶ。

分類上の単位

門 (Phylum)

綱 (Class)

目 (Order)

科 (Family)

属 (Genus)

種 (Species)

もう結構

という感じ! 博物学はこれだからね。 これからこれに悩まされるわけ

という感じ! 博物学はこれだからね。 これからこれに悩まされるわけ  将来間違って東京大学理学部に入学された方は、この内容の教科書にお目に掛かります。記憶して置いてください。

将来間違って東京大学理学部に入学された方は、この内容の教科書にお目に掛かります。記憶して置いてください。

前にも書いたと思いますが、東京大学の教科書の図版中には「奄美群島産」という地域名称が頻繁に出てきます。ということは、筆者の住んでいる場所は貝殻学にとっては、素晴らしい場所ということになります。

「宇検」、「加計呂麻」が結構多い! 嬉しいね!

TEA TIME

TEA TIME

今日は嬉しい<年金支給日>・・・・金融機関に行った序に近くの海岸で貝殻拾い。

真っ白な珊瑚の砂浜を燦燦と降り注ぐ紫外線を浴びながら、ゴミの寄っているところを歩き出しました。

何とも成果は芳しく有りません。 上のような按配。

貝の蓋もあれば、イボソデもあり。 何処にでも転がっているB級品。 紹介するほどの事もなし。

珍しき貝

島の何処で拾ったものか記憶にない貝。 太いチューブが螺旋形に撒きついたような巻貝。 殻も石灰化して白化している。瘤の様な突起が螺旋状に付いている。 これは何でしょうかね? 貝の図鑑を丹念に見てみるが、ドンピシャリがなかなか出てこない。

A・ 「エゾサンショウガイ」・・・Homalopoma amussuitatum ・・リュウテンサザエ科

生息場所は房総以北の潮間帯水深30m・・・・海流の関係でちょっと無理かな? 殻口に薄紫の色が残っているが、 突起の瘤が見られない。

B・ 「スガイ」・・Lunella coronata・・・リュウテンサザエ科

北海道以南の潮間帯の岩礫底に見られるとか。 ちょっと違うね?

調査続行!

貝の同定が出来た!!

以前ご紹介した貝の中で、同定がハッキリしなかった貝が、沖縄の貝の収集家のブログで発見しました。ドンピシャリ!「月刊 沖縄と貝」http://shellbox.blog106.fc2.com/blog-entry-193.html

始めは<オオヘビガイ>の断片かなと思いました。 上の写真のように。 回転させるとご覧の通り。

下の写真とまったく同じ貝が手元にあるのにもかかわらず、どこかに隠れてしまった。何処に行ったのか?

それで、沖縄の方の写真を拝借。 まったくこれと同じでした。

フクレてどこかに隠れたか・・

来月くらいから「加計呂麻島貝殻図鑑」を少しずつ、「西表島貝殻館」を参考掲載してみましょう。

姉妹ブログ

サワラちゃんの加計呂麻日記

http://akanechan.at.webry.info/

白洲正子文学逍遥記

http://blog.goo.ne.jp/nippondentougeinou/

2013年06月08日

西南諸島貝殻学入門

「西南諸島貝殻学入門」

-001

畑の茂みに数羽の白鷺が遊びに来てます。 ↓ 子供の白鷺

木の中から茶色の首を出している子供の白鷺の顔が見えます。なかなか警戒心が強く他の白鷺は木々の茂みの中に、隠れてしまいました。束の間の自然のドラマでした。

今回からブログのテーマを変更するに当たって、少し、今までの経緯や将来の展望を書いてみたいと思います。

先回まで24回に渡って、加計呂麻島周辺の貝の生態や生貝、貝殻をご紹介してきました。筆者はこちらに来るまでは、貝とはまったく無縁の世界の人間でした。北海道札幌の出身ですから、貝といえば「帆立貝」「アサリ」位が唯一身近に接していたものでした。北国の貝は地味なものが多く、お世意辞にも美しいものでは有りませんでした。

滋賀の大津からこちらに来る時に、知人の方から素晴らしい貝のコレクションを見せてもらう経験をしました。見たことのないような貝の形や色合い、模様に驚きを隠せませんでした。ましてや、奄美群島が日本でも有数の貝の宝庫などとは、思いもよらぬことでした。

少し落ち着いたころから、海岸に出向いて浜辺に転がっている貝を手に取り上げて、初めて今までの貝に対する考えが変わりました。 コペルニクス的転回ということでしょうか。

色合いの鮮やかさ、形の数学的な均整の取れた美しさ、タカラガイの殻のガラスのような光沢に圧倒されました。

それ以後衝かれたように、貝の収集が始まりました。 1年程で千個以上を掻き集めましたでしょうか。それまでは貝には様々な種類があり、博物学的に非常に複雑なものであることなど、及びも付かない事でした。 大きなものは250mmも有る様な<スイジガイ>、数mm位の微小貝(微小貝という分野の貝を専門に蒐集している方も存在します)まで、種種雑多という感じ。

分厚い貝殻図鑑を見て、また、あっと驚くような次第!

ちょっと見は同じようでも、まったく違った「科」の貝だったり、あるいは逆に地域的変種が存在していたりで戸惑いの連続でした。それでも最近は専門家の書かれた貝に関する文献を渉猟するようになり、貝の世界の奥深さと複雑さが次第に理解できるように成って来ました。先回もご紹介しましたとおり、このシリーズの基礎には三人の方の文献が使われております。

A- 「貝の博物誌」・・東京大学教授・佐々木 猛智

「鹿児島の貝」・・行田 義三

「西表島貝類館」・・横川 浩治

B- 標準原色図鑑全集 「貝」・・保育社

「海辺で拾える貝」・・文一総合出版

「潮騒は 貝のささやき」・・鳥羽水族館(パンフレット)

以下は<追記>に続きます。 「続きを読む」をピックしたください

続きを読む

タグ :貝殻学入門

2013年06月01日

サワラちゃんの「加計呂麻島貝採り日記-025」

サワラちゃんの加計呂麻島貝採り日記

-025

天気予報を裏切るようにして、毎日、暇さえあれば雨がしとしと降っております。

先日、束の間の晴れ間を利用して、数週間振りに近在のシークレットゾーンの砂浜に行って見ました。その結果・・・・・1時間半位でこの通り。

<クモガイ>、<イボソデ>、<オニノツノガイ>、<スイジガイ>は何時ものメンバー。欠けもなく磨耗もない。ないのは貝の蓋くらい。 少々殻が痛んだものならこの数倍も落ちています。

下の写真上部には<スイジガイ>-140mmの幼貝や<ミガキボラ>-130mmが見えております。スイジガイはクモガイほどには落ちておりませんし、完品は少ないですね。 ミガキボラはめったに落ちてはいません。

↓ ミガキボラ・145

奄美群島に生息する<サザエ>は棘のない<チョウセンサザエ>が殆どですが、初めて棘なるサザエを生貝で採取したのですが、残念ながら数日で死亡してしまいました。

今回は特にヒットは出ませんでした。<ナデシコ>が珍しく転がっておりました。 <ハルシャガイ>も一個、

他に現在同定中の貝も2個ありますが、次回以降ご紹介します。

↓ ハルシャガイ

<シノマキガイ>・80mmと<クリフミノムシ>・50mm

時々、採取できる仲間たち。シノマキガイはフジツガイ科・Cymatilidae 殻が褐色の色彩のものばかり。<ホラガイ>や<ボウシュウボラ>はなかなか完品は夢のまた夢ですね。 海中にもぐると素晴らしく大きな物がいるようです。漁師の自慢話は良く聞きますがね。

クリフミノムシはまれに落ちています。50mmは結構大きなサイズでしょうか。紀伊半島から熱帯インド洋方面に生息している模様。磨耗が見られない良品でした。色合い、貝の殻の模様も様々なパターンがあるようです・ツクシガイ科・Costellariidae

フジツガイ科のフジツガイは下の写真の貝です。・・これはフィリッピン産ですが。綺麗でしょう。シノマキガイとは似ているけれどやはり細かい部分は違いますね。

フジツガイ・95mm

シノマキガイ・80mm

美味しいそうなケーキのような感じの貝ですね。(フジツガイ)

それではフジツガイ科の仲間の貝たちをご覧ください。すべて加計呂麻島産です。

サツマボラ・60mm

ミツカドボラ・70mm

これらの貝は注意してみていれば結構転がっております。

背中を上に向けている場合はなかなか気が付きませんが、ひっくり返っている場合はすぐ気が付くのが不思議?

オキニシは生息数量は多いですね。 70mmは大きな方でしょうか?

オキニシ

では、最後に<ジュセイラ>(寿星螺)・・フリッピンと加計呂麻産の混成

いろいろな色合いが有るようで御目出度い感じです。

貝の蓋の上の貝殻たち・・・余ほど大物の貝の蓋でしょう

お知らせ

6/08よりブログの内容を少し編成替えします。<西南諸島貝殻館>と名前も変わります。

また、同時にGooのブログで少し画面を大きくしてご紹介します。

姉妹ブログ

サワラちゃんの加計呂麻日記

http://akanechan.at.webry.info/

タグ :貝殻学入門