2012年02月24日

奄美ちゃんの加計呂麻日記-019

奄美ちゃんの加計呂麻日記

-19

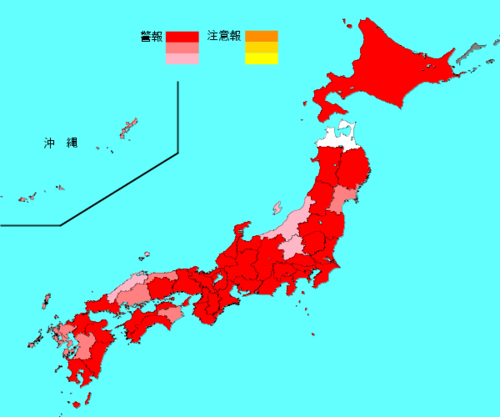

最近は暖かい日が続き、最高気温が23℃と云うこともあります。北海道から九州までインフルエンザが猛威を振るっております。ヨーロッパは大寒波。

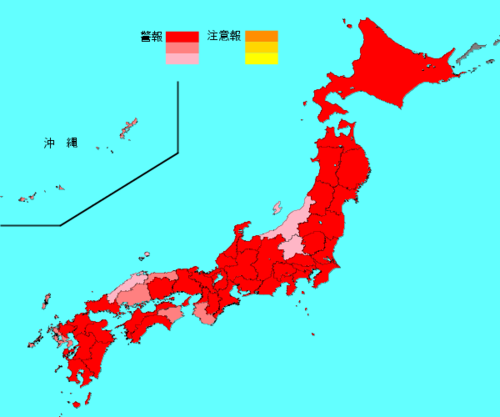

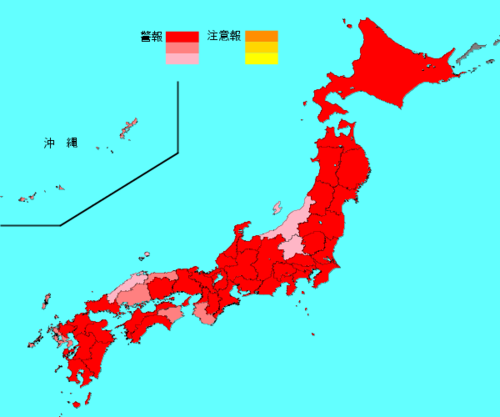

国立感染症研究所の2/22の発表では、全国の罹患者は175万人と2週間連続の減少を見ています。全国で39都道府県が赤の警戒となっております。

九州地方は長崎県以外が赤の警戒警報となっており、先週より悪化しています。インフルエンザが日本列島の外側へ蔓延してきている事が分かります。

さて、問題の鹿児島県は種子島が黄色に変りました。加計呂麻島は離島。フェリーが毎日就航しています。白は奄美大島、加計呂麻島のみ。 経験則から風邪は後に感染するほど症状が重いことが多いです。皆さん人ごみには行かず、治まるまで派手な行動は慎みましょうね。発症したら自分が一番困るだけでなく、家族や他人に迷惑を掛けます。

2月はお葬式などが通常より多いのも事実。必ずお通夜や葬式には厳重にマスクをして出かけてください。チョッとした気の緩み、油断が命取りになりますよ。

<<免疫-03>>

<<免疫-03>>

先回まで2回に渡って、免疫に付いてお話して来ました。

1-<感染と発症の違いと免疫 2-<非感染性疾患と感染性疾患

ちょっと、一般的な事でもないので少し難しかったと思います。

大学、高等学校で生物を履修した人や、基礎医学の初歩を学んだ方にとっては、取っ付き易かった事と思います。でも難しいことは横に置いて、免疫が人間にとって如何に重要な働きをしているか、あるいは、思いがけない病気に免疫が原因となっている、こんな事を知っていただければ結構です。

アレルギー疾患は現代病の代表的なもので、春が近づくと憂鬱になる<花粉病>などは、昔は余り無かった病気ですが、最近非常に増えています。

食べ物の中の化学薬品、清潔にし過ぎる家庭生活など、思わぬことが免疫力の低下を生み出しているようです。

女性特有の卵巣癌、子宮癌、乳癌などは、ホルモン、サイトカイン、免疫という3要素が複雑に絡まった疾患でもあります。免疫学は発展途上の学問で、未だ細部まで解き明かされておりません。

日本はこの分野で先進国で、有名な学者を多数輩出しています。初のノーベル生理医学賞の利根川 進 氏は特に有名ですが、毎年、候補に挙がる学者の中にはこの免疫学の学者が多いのも事実です。前の大阪大学の学長の岸本 忠三氏はこの分野で世界的に有名です。(感心のある方は、図書館で「BLUE BACKS」という本のコーナーが有ります。その中に現代免疫物語、新現代免疫物語があると思いますので、探し出して読んでみるのもよいかもしれませんね)

そして、何時もノーベル賞候補に挙がる方がもう一人大阪大学に居られます。今年はどうでしょうか。期待したいですね。京大の山中教授と共に。

免疫はアレルギー、癌、関節リューマチ、風邪などに関係があるという話をしましたが、免疫力を弱める一つの原因に「ストレス」が有ります。

経験則で<ストレス>の強い生活を送っていると、病弱になり易いことが解っています。

何故なんでしょう?・・・・今回はこの点に付いてお話してみましょう。

脳からはストレスに反応してステロイドホルモンや神経伝達物質が分泌されます。これら脳から分泌された成分は、リンパ球や細胞の働きを低下させるのです。動物実験によってこれらが実証されています。また、精神的にストレスを受けた方の方が、風邪を引きやすいと言う事も解っています。

先回、ホルモンと免疫は非常に関係が深いという話をしましたね。神経伝達分質は<サイトカイン>と理解されて結構です。ちょっとしたことで、デリケートな身体のある部分の細胞が大きな影響を受けて、正常な量のホルモンを分泌できなくなりますと、免疫がグーッと落ち始めるのです。「心配しすぎると病気になる」という経験則は正しかったのです。

ですから、明るく笑って朗らかな生活をしなければなりません。下を向いて、暗い顔をした生活はいずれ自分を病気の生活にして行きます。

先程の<デリケートな身体のある部分>・・・・・とは、頭の大脳の下にある「視床下部」と言う部分です。大脳は人間の生活にとって、非常に大切なことは言うまでもありませんが、大脳の下にある、小脳、延髄などという自分では制御できない、より根源的な脳の機能。つまり本能的な行動を司ります。 息をしたり、心臓を鼓動させたりなど、生きて行くために絶対必要な部分で、致命傷になりやすいとても大事な部分です。

* 慶応大学の文献よりお借りしました、脳の簡略な構造です。

<蕁麻疹>を例にとって、お話を再現して見ましょう。

何方でも一度は<蕁麻疹>に罹ったことはあると思います。あの、<カユ~イ>奴です。全身にブツブツが出てくるあれです。

この病気は勿論アレルギー疾患であることは常識です。 この疾患は<副腎皮質ホルモン>の分泌が上手くいかなくなった時に発症する病気です。

副腎皮質ホルモンは視床下部のなかの下垂体から分泌される<副腎皮質刺激ホルモン>によって、体内の<副腎皮質ホルモン>はコントロールされています。(副腎皮質ホルモンは臓器の中の「副腎」が分泌します)

ストレスの影響が副腎皮質刺激ホルモンを通して副腎皮質の機能に少なからずの影響を与えていると云われます。

ストレスが加わり続けると、副腎の機能が低下するのです。低下すればホルモンの分泌量も減少します。これによりホルモンの分泌バランスが崩れるのです。この結果現れた身体への障害が蕁麻疹なのです。

このブログは医学の講座ではありませんから、専門的な免疫とホルモンのメカニズムまでは立ち入れませんが、いずれにしても、ホルモンと免疫、免疫と疾患は物凄く微妙で、大事な関係があるということが解ったいただければ結構です。

詳しいことは先の岸田先生の本などをお読みください。

<奄美ちゃんの加計呂麻日記>は最近、医学・生物学講座になったようですね。でも、専門のレベルはこれよりも遥かに遥かに高いのです。これをご覧になっている若い方々の中で、感心がある方は是非基本書を丁寧に読んで、基礎学力を付けられて、大学の医学部や関係学部に進まれてください。

日本のこの分野のレベルは世界のトップレベルに達しています。毎年、ノミネートされるノーベル生理医学賞の候補には、免疫学者が必ず入っております。過去から実績が日本には有るのですから・・・・

免疫学は発展途上の学問で、完成された学問ではありません。それだけに大変難しい学問ですが、やりがいが有ると思います。是非、頑張ってくださいね!!!

では、本日はこれでお終~い!!

奄美ちゃんの加計呂麻日記

<アマミン・・・奄美ちゃんの愛称>今、生後4.5ヶ月の三毛猫で~す

-19

最近は暖かい日が続き、最高気温が23℃と云うこともあります。北海道から九州までインフルエンザが猛威を振るっております。ヨーロッパは大寒波。

国立感染症研究所の2/22の発表では、全国の罹患者は175万人と2週間連続の減少を見ています。全国で39都道府県が赤の警戒となっております。

九州地方は長崎県以外が赤の警戒警報となっており、先週より悪化しています。インフルエンザが日本列島の外側へ蔓延してきている事が分かります。

さて、問題の鹿児島県は種子島が黄色に変りました。加計呂麻島は離島。フェリーが毎日就航しています。白は奄美大島、加計呂麻島のみ。 経験則から風邪は後に感染するほど症状が重いことが多いです。皆さん人ごみには行かず、治まるまで派手な行動は慎みましょうね。発症したら自分が一番困るだけでなく、家族や他人に迷惑を掛けます。

2月はお葬式などが通常より多いのも事実。必ずお通夜や葬式には厳重にマスクをして出かけてください。チョッとした気の緩み、油断が命取りになりますよ。

<<免疫-03>>

<<免疫-03>>先回まで2回に渡って、免疫に付いてお話して来ました。

1-<感染と発症の違いと免疫 2-<非感染性疾患と感染性疾患

ちょっと、一般的な事でもないので少し難しかったと思います。

大学、高等学校で生物を履修した人や、基礎医学の初歩を学んだ方にとっては、取っ付き易かった事と思います。でも難しいことは横に置いて、免疫が人間にとって如何に重要な働きをしているか、あるいは、思いがけない病気に免疫が原因となっている、こんな事を知っていただければ結構です。

アレルギー疾患は現代病の代表的なもので、春が近づくと憂鬱になる<花粉病>などは、昔は余り無かった病気ですが、最近非常に増えています。

食べ物の中の化学薬品、清潔にし過ぎる家庭生活など、思わぬことが免疫力の低下を生み出しているようです。

女性特有の卵巣癌、子宮癌、乳癌などは、ホルモン、サイトカイン、免疫という3要素が複雑に絡まった疾患でもあります。免疫学は発展途上の学問で、未だ細部まで解き明かされておりません。

日本はこの分野で先進国で、有名な学者を多数輩出しています。初のノーベル生理医学賞の利根川 進 氏は特に有名ですが、毎年、候補に挙がる学者の中にはこの免疫学の学者が多いのも事実です。前の大阪大学の学長の岸本 忠三氏はこの分野で世界的に有名です。(感心のある方は、図書館で「BLUE BACKS」という本のコーナーが有ります。その中に現代免疫物語、新現代免疫物語があると思いますので、探し出して読んでみるのもよいかもしれませんね)

そして、何時もノーベル賞候補に挙がる方がもう一人大阪大学に居られます。今年はどうでしょうか。期待したいですね。京大の山中教授と共に。

免疫はアレルギー、癌、関節リューマチ、風邪などに関係があるという話をしましたが、免疫力を弱める一つの原因に「ストレス」が有ります。

経験則で<ストレス>の強い生活を送っていると、病弱になり易いことが解っています。

何故なんでしょう?・・・・今回はこの点に付いてお話してみましょう。

脳からはストレスに反応してステロイドホルモンや神経伝達物質が分泌されます。これら脳から分泌された成分は、リンパ球や細胞の働きを低下させるのです。動物実験によってこれらが実証されています。また、精神的にストレスを受けた方の方が、風邪を引きやすいと言う事も解っています。

先回、ホルモンと免疫は非常に関係が深いという話をしましたね。神経伝達分質は<サイトカイン>と理解されて結構です。ちょっとしたことで、デリケートな身体のある部分の細胞が大きな影響を受けて、正常な量のホルモンを分泌できなくなりますと、免疫がグーッと落ち始めるのです。「心配しすぎると病気になる」という経験則は正しかったのです。

ですから、明るく笑って朗らかな生活をしなければなりません。下を向いて、暗い顔をした生活はいずれ自分を病気の生活にして行きます。

先程の<デリケートな身体のある部分>・・・・・とは、頭の大脳の下にある「視床下部」と言う部分です。大脳は人間の生活にとって、非常に大切なことは言うまでもありませんが、大脳の下にある、小脳、延髄などという自分では制御できない、より根源的な脳の機能。つまり本能的な行動を司ります。 息をしたり、心臓を鼓動させたりなど、生きて行くために絶対必要な部分で、致命傷になりやすいとても大事な部分です。

* 慶応大学の文献よりお借りしました、脳の簡略な構造です。

<蕁麻疹>を例にとって、お話を再現して見ましょう。

何方でも一度は<蕁麻疹>に罹ったことはあると思います。あの、<カユ~イ>奴です。全身にブツブツが出てくるあれです。

この病気は勿論アレルギー疾患であることは常識です。 この疾患は<副腎皮質ホルモン>の分泌が上手くいかなくなった時に発症する病気です。

副腎皮質ホルモンは視床下部のなかの下垂体から分泌される<副腎皮質刺激ホルモン>によって、体内の<副腎皮質ホルモン>はコントロールされています。(副腎皮質ホルモンは臓器の中の「副腎」が分泌します)

ストレスの影響が副腎皮質刺激ホルモンを通して副腎皮質の機能に少なからずの影響を与えていると云われます。

ストレスが加わり続けると、副腎の機能が低下するのです。低下すればホルモンの分泌量も減少します。これによりホルモンの分泌バランスが崩れるのです。この結果現れた身体への障害が蕁麻疹なのです。

このブログは医学の講座ではありませんから、専門的な免疫とホルモンのメカニズムまでは立ち入れませんが、いずれにしても、ホルモンと免疫、免疫と疾患は物凄く微妙で、大事な関係があるということが解ったいただければ結構です。

詳しいことは先の岸田先生の本などをお読みください。

<奄美ちゃんの加計呂麻日記>は最近、医学・生物学講座になったようですね。でも、専門のレベルはこれよりも遥かに遥かに高いのです。これをご覧になっている若い方々の中で、感心がある方は是非基本書を丁寧に読んで、基礎学力を付けられて、大学の医学部や関係学部に進まれてください。

日本のこの分野のレベルは世界のトップレベルに達しています。毎年、ノミネートされるノーベル生理医学賞の候補には、免疫学者が必ず入っております。過去から実績が日本には有るのですから・・・・

免疫学は発展途上の学問で、完成された学問ではありません。それだけに大変難しい学問ですが、やりがいが有ると思います。是非、頑張ってくださいね!!!

では、本日はこれでお終~い!!

奄美ちゃんの加計呂麻日記

<アマミン・・・奄美ちゃんの愛称>今、生後4.5ヶ月の三毛猫で~す

Posted by 奄美ちゃん at

20:50

│Comments(0)

2012年02月20日

奄美ちゃんの加計呂麻日記-018

奄美ちゃんの加計呂麻日記

-18

昨日まで寒い日が続いておりました。今日は少し暖かかったですね。

お爺ちゃんが古仁屋に行って来ました。マスクをしている人の姿が多くなってきました。

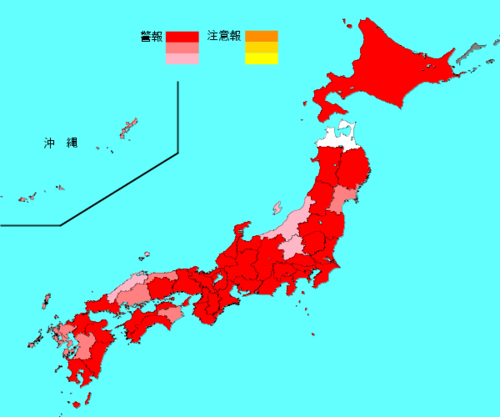

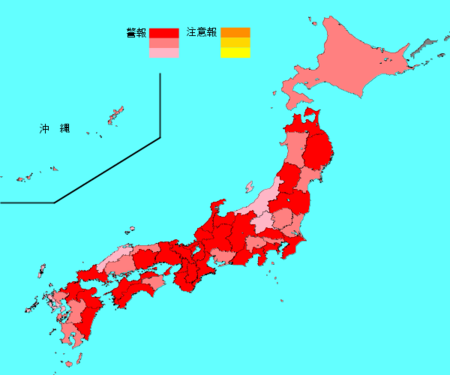

全国のインフルエンザの発生状況を、いつもの国立感染症研究所の発表で見ますと、先週より10万人程、罹患者が減りましたが、都道府県の感染状況は悪化しています。

(青森県はデータ表示が間違っているようで、赤と考えてください)

九州地方は志布志地方が黄色になり、徳之島、沖永良部は赤になってしまいました。

種子島、奄美大島(加計呂麻)は今のところ白です。

(患者が居ないと言う事ではありませんので、その点注意してください)

おじいちゃんの話では、古仁屋の町を歩いていると、マスクをしている老人が少ないのが気になったそうです。 昔、A香港型が流行った時の免疫を持っている老人も多いでしょうが、一旦発症すると体力が当時より落ちてきていますので非常に危険です。

皆さんで、マスクを必ずするように指導してあげてくださいね。

<<免疫-02>>

先回は免疫ついて、インフルエンザの正体と感染と発症の違いに付いてお話しました。免疫と言うと特殊な事のように思われるでしょうが、私たちの周りを見ると、老若男女を問わず、この免疫によっていろいろ振りまあされている場合がこれまた多いのです。

春になると発生する<花粉症>、お爺ちゃん、お婆ちゃん達が悩ませられる<リュウマチ>、<癌>の発生原因、突然死の原因である<アナフィラキシー・ショック>・・・etc

これらは全て免疫疾患なのです。

皆さんの中には、<リュウマチ>は神経痛、癌は細胞の病気と考えておられた方が多いと思います。ある医学系の文献に下のような簡潔に纏めた表が載っていましたので、お借りしますが・・・

* 表はスライドしてみてください

一見してよく理解できると思います。中には皆さんに多くのお馴染みの病名が載っているのに気が付かれたでしょう。アレルギー疾患には花粉症の他にいろいろな種類の疾患が増えて来ています。特に食物に関わるアレルギー疾患は子供たちに多く、死亡する例も多いのです。卵や蕎麦、ビスケットを食べたばかりにショック状態になって、死亡するアナフィラキシー・ショックが多発してきています。

関節リュウマチなどは、本来自分の身体以外の外敵を攻撃する免疫と言うシステムが狂ってしまい、関節の中の自分の組織を外敵とみなして攻撃してしまう病気です。

関節内の組織が段々犯され、ボロボロになっていくのです。当然、大変な痛みと歩けなくなると言う症状が出てきます。そして、以外にお婆ちゃんに多く見かけます。これはホルモンが関係しているからだそうです。

そして、このホルモンと免疫が密接な関係を持っているのです。学問の世界で免疫に関わっていくと「ホルモン」、「サイトカイン」、「血液」は非常に密接な関係にあるということが解ってきます。皆さんの良くご存知のインターフェロンなどという物質はサイトカインという分野の極微量なホルモンと同じようなものです。

ですから、免疫の事を知ろうとすると、<血液>の事を知らなくてはならなくなるのです。

先回の追記の中で、「血液は非常に複雑なので・・・・」と書いたのは、こんな理由が有ったのです。ですから、「<生理学>の本を参考に」と書いたのは、血液は生理学のメインテーマで有るからなのです。

昔、お爺ちゃんがある外科医の方に、<サイトカイン>の簡単な参考書を貸してくださいとお願いしたら、「免疫学」、「血液学」、「サイトカイン」という専門書を出してきたので、非常にビックリしたことが有ったそうです。その外科医は免疫学の研究者だったらしく、何が最小限必要なのかが、すぐ理解できていたからなのでしょう。

チ~トも知らなかったお爺ちゃんは、後になって漸くその理由を知る事になるのですが・・・・

何か随分複雑で、難しい話になって来ましたが、インフルエンザをただの風邪程度に軽く考えずに、身体の中の非常に緻密な防御システムに関係し、かつ、免疫がアレルギーや癌の疾患、関節リュウマチなどという、一見関係のないようなものに、実は密接に関係があるということを理解していただければ結構です。

さらに、ストレスが免疫に非常に強い影響力を及ぼす事を知ったならば、尚の事驚かれるとはおもいますが・・・・・

では、本日はこれでお終~い!!

奄美ちゃんの加計呂麻日記

<アマミン・・・奄美ちゃんの愛称>

今、生後4.5ヶ月の三毛猫で~す!

-18

昨日まで寒い日が続いておりました。今日は少し暖かかったですね。

お爺ちゃんが古仁屋に行って来ました。マスクをしている人の姿が多くなってきました。

全国のインフルエンザの発生状況を、いつもの国立感染症研究所の発表で見ますと、先週より10万人程、罹患者が減りましたが、都道府県の感染状況は悪化しています。

(青森県はデータ表示が間違っているようで、赤と考えてください)

九州地方は志布志地方が黄色になり、徳之島、沖永良部は赤になってしまいました。

種子島、奄美大島(加計呂麻)は今のところ白です。

(患者が居ないと言う事ではありませんので、その点注意してください)

おじいちゃんの話では、古仁屋の町を歩いていると、マスクをしている老人が少ないのが気になったそうです。 昔、A香港型が流行った時の免疫を持っている老人も多いでしょうが、一旦発症すると体力が当時より落ちてきていますので非常に危険です。

皆さんで、マスクを必ずするように指導してあげてくださいね。

<<免疫-02>>

先回は免疫ついて、インフルエンザの正体と感染と発症の違いに付いてお話しました。免疫と言うと特殊な事のように思われるでしょうが、私たちの周りを見ると、老若男女を問わず、この免疫によっていろいろ振りまあされている場合がこれまた多いのです。

春になると発生する<花粉症>、お爺ちゃん、お婆ちゃん達が悩ませられる<リュウマチ>、<癌>の発生原因、突然死の原因である<アナフィラキシー・ショック>・・・etc

これらは全て免疫疾患なのです。

皆さんの中には、<リュウマチ>は神経痛、癌は細胞の病気と考えておられた方が多いと思います。ある医学系の文献に下のような簡潔に纏めた表が載っていましたので、お借りしますが・・・

* 表はスライドしてみてください

一見してよく理解できると思います。中には皆さんに多くのお馴染みの病名が載っているのに気が付かれたでしょう。アレルギー疾患には花粉症の他にいろいろな種類の疾患が増えて来ています。特に食物に関わるアレルギー疾患は子供たちに多く、死亡する例も多いのです。卵や蕎麦、ビスケットを食べたばかりにショック状態になって、死亡するアナフィラキシー・ショックが多発してきています。

関節リュウマチなどは、本来自分の身体以外の外敵を攻撃する免疫と言うシステムが狂ってしまい、関節の中の自分の組織を外敵とみなして攻撃してしまう病気です。

関節内の組織が段々犯され、ボロボロになっていくのです。当然、大変な痛みと歩けなくなると言う症状が出てきます。そして、以外にお婆ちゃんに多く見かけます。これはホルモンが関係しているからだそうです。

そして、このホルモンと免疫が密接な関係を持っているのです。学問の世界で免疫に関わっていくと「ホルモン」、「サイトカイン」、「血液」は非常に密接な関係にあるということが解ってきます。皆さんの良くご存知のインターフェロンなどという物質はサイトカインという分野の極微量なホルモンと同じようなものです。

ですから、免疫の事を知ろうとすると、<血液>の事を知らなくてはならなくなるのです。

先回の追記の中で、「血液は非常に複雑なので・・・・」と書いたのは、こんな理由が有ったのです。ですから、「<生理学>の本を参考に」と書いたのは、血液は生理学のメインテーマで有るからなのです。

昔、お爺ちゃんがある外科医の方に、<サイトカイン>の簡単な参考書を貸してくださいとお願いしたら、「免疫学」、「血液学」、「サイトカイン」という専門書を出してきたので、非常にビックリしたことが有ったそうです。その外科医は免疫学の研究者だったらしく、何が最小限必要なのかが、すぐ理解できていたからなのでしょう。

チ~トも知らなかったお爺ちゃんは、後になって漸くその理由を知る事になるのですが・・・・

何か随分複雑で、難しい話になって来ましたが、インフルエンザをただの風邪程度に軽く考えずに、身体の中の非常に緻密な防御システムに関係し、かつ、免疫がアレルギーや癌の疾患、関節リュウマチなどという、一見関係のないようなものに、実は密接に関係があるということを理解していただければ結構です。

さらに、ストレスが免疫に非常に強い影響力を及ぼす事を知ったならば、尚の事驚かれるとはおもいますが・・・・・

では、本日はこれでお終~い!!

奄美ちゃんの加計呂麻日記

<アマミン・・・奄美ちゃんの愛称>

今、生後4.5ヶ月の三毛猫で~す!

Posted by 奄美ちゃん at

18:54

│Comments(0)

2012年02月15日

奄美ちゃんの加計呂麻日記-017

奄美ちゃんの加計呂麻日記

-17

加計呂麻の海

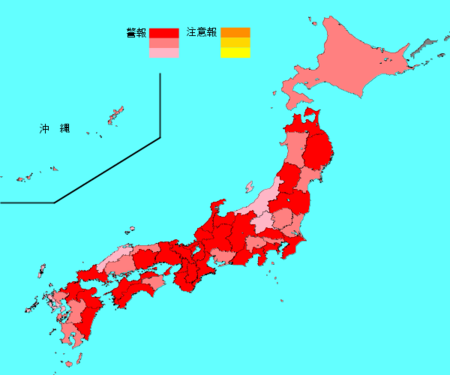

最近は日ごとに温かみを覚えるようになりましたが、本州、九州方面はまだまだ厳冬の感じです。先日、110万人を突破したインフルエンザの罹患者は210万人を越えてきました。

関西を問わず全国的規模になってきております。

今まで大丈夫だった新潟県もまた同じ。

九州だけを見ても、奄美大島、加計呂麻島、志布志を除いて全て警戒警報です。

非常に危険な状態になっています。でも、もう時間の問題です。

充分に気を付けましょうね。

(2011年第52~2012年4週の5週間では、インフルエンザウイルスの検出はAH3亜型(A香港型)が最も多く、B型、AH1pdm09の順となっている。詳細は感染症情報センターホームページ(http://idsc.nih.go.jp/iasr/influ.html)を参照されたい)

<<インフルエンザと免疫について>>

インフルエンザは毎年型が変化して、いろいろな種類の型の流行が発生します。

上の感染症研究所の発表では、AH3亜型(A香港型)となっています。

インフルエンザはA,B、Cの3型が有るのですが、その内A型が重症化しやすい型です。ですから今年のインフルエンザは重症化しやすく、危険であることが解りますね。

(参考・・・ある病院のHPから掲載しました、ABC型の分け方)

表の説明で良く分かりますように、A型でも沢山の種類が有ります。

ウイルスの表面には様々な突起物が付いています。その突起物は大きく分けてHとNの種類に分けられ、Hは16種類、Nは9種あります。

・・・・数学の得意な方は全ての組み合わせが何通りになるか解りますね

・・・・<順列と組み合わせ・・昔は数Ⅲで学びましたが・・・・計算してみてください>

上の表は<ウイキペディア>からお借りした図ですが、赤がH,黄がNの突起を表しています。インフルエンザの大きさは80~120nm(ナノメートル)です。

1 nm = 0.001 µm = 0.000001 mm

突起物は鍵と穴の関係だと理解していただければよろしいです。生物の細胞の中にある核と呼ばれる部分には、いろいろな鍵穴が付いていますが、インフルエンザがその核に取り付いて、侵入するには鍵を相手の穴に差し込んで、核の鍵のロックを解除しなければならないのです。ですから、ウイルスは自分の鍵を様々に変えて、相手の中に侵入するのです。これが感染です。でも、直ぐに風邪に罹る訳ではありません。罹った事を発症といいますが、感染と発症は別のものです。

感染したのに発症しないのは生物の防御機能<免疫>が作用した時です。

昨年流行したインフルエンザに罹ると、今年の同じ型のインフルエンザには感染しても、発症しない場合が多いのです。これは身体に予め昨年のインフルエンザに対する免疫が出来ているからです。

免疫と言う言葉は中学の理科で<ジェンナーの天然痘の種痘>でお眼にかかりますが、免疫と言うのは生物の持っている自分以外の病原菌やウイルスなどの外敵から自分を守る防御機能のことを意味します。

免疫・・・(A)自然免疫、(B)獲得免疫の二つに分かれます

詳しいことは直にお話しますが、自然免疫(血液中に存在する白血球の中にある好中球、及び血液中内の補体とマクロファージ)が先ず始めに、外敵である病原菌やウイルスに立ち向かって、相手をやっつけてしまおうとします。そして、自然免疫でも敵わない時は、獲得免疫(抗体、リンパ球(T細胞))が病原菌などに立向います。それでも敵わない時には病気の症状が身体に出てきます。これが発症です。

これで、感染と発症が全く違うと言う事が理解できたと思います。ですから、外出時には必ずマスクをして出かけてください。 あなたが発症しなくても、家族が発症することがあります。あなたの免疫力が強くて、外敵に勝っても、あなたの家族が負けて、病気になる事があるのです。

今日の話で、インフルエンザの正体と病気の感染と発症の違いが理解していただけたと思います。次回はもう少し免疫の話をしてみたいと思います。免疫学は基礎医学の中でも難しい学問に相当します。ノーベル賞の生理医学賞には結構「免疫」に関係することが多いのも事実です。昭和62度のノーベル生理医学賞は日本の利根川進先生が受賞されましたが、この受賞理由は「抗体の多様性生成の遺伝学的原理の解明」でした。

先回お話しました<分子生物学>と今回の<免疫>が主要テーマでした。

1987年度ノーベル生理医学賞記念<精神と物質・・立花 隆 著>

今日は難しい話になりましたが、とても今大事な事ですので、是非理解してくださいね。

今日はこれでお終い!! あ~、チカレタ!!

奄美ちゃんの加計呂麻日記

<アマミン・・・奄美ちゃんの愛称>

今、生後4.5ヶ月の三毛猫で~す!

続きを読む

Posted by 奄美ちゃん at

16:42

│Comments(0)

2012年02月07日

奄美ちゃんの加計呂麻日記-016

奄美ちゃんの加計呂麻日記

-16

インフルエンザの罹患状況(国立感染症研究所よりの情報)

今年の冬はインフルエンザが猛威を振るっています。上の図は国立感染症研究所で発表している日本全国の今冬のインフルエンザの感染状況を示しています。

北国よりも雪の少ない関西、西日本の方が感染率が高くなっています。

アマミンの住む加計呂麻島は図中では、白地でなんでもないように見えますが、実際はそれなりの罹患者が居るようです。

加計呂麻島は鹿児島市と徳之島のフェリー航路の中継地ですので、どうしても両方からウイルスが入ってくる危険性があります。皆さん注意しましょうね。

ところで、

風邪(インフルエンザ)の原因となるウイルスって、病原菌なのでしょうか?そもそも、<ウイルス>って生物なの?

「ウイルスって生物学と言う学問の世界では生物ではない」

病原菌は「菌」ですから、これは赤痢菌、コレラ菌・・・など沢山有りますけれど、生物です。

自分の子孫、つまり子供は自分で繁殖と言うやりかたで独力で増やす事ができますね。哺乳類のように雄、雌の間で子供を生んだり、自分の身体を分割してコピーを作ったり、種を蒔いて自分と同じコピーを作ったり(銀杏のように雄、雌の木が別にある)など様々な形態がありますけれどね。

でも、ウイルスはこれが出来ないんです。自分以外の生物の細胞(宿主)の中に入り込んで、細胞の中の増殖機能(リボソーム)を利用して、ウイルス自身のたんぱく質を作らせて、

宿主の体内で増えるの。生きる上での必用な機能を備えていないので、非生物として扱われるんだって・・・・・・・・・ビックリした!・・・嘘見たいな話だけれどホンとよ!

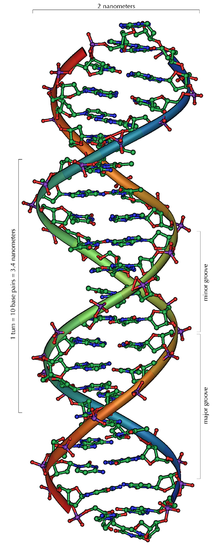

DNA →RNA →Protein(たんぱく質)

生物のメカニズムは簡単に書くとこのように表せるんだって。自分の細胞の中でこれが出来るのが生物。

ウイルスは他に依存してしか増殖できないので、生物とは看做していないんです。

似たような奴で、<プリオン>・・・狂牛病で有名・・・も生物ではありません。

DNA、RNAなどは良く耳にすることばですけれど、生物学の中の<分子生物学>という学問で詳しく取り扱って、研究されています。基礎医学というお医者さんが学生時代に学ぶ分野の中に<微生物学>という学問があるけれど、その中にも<ウイルス>が研究されています。

調べてみたら日本の高等学校の理科の教科書や参考書にはキチットこの事が書かれています。 また、アメリカの大学の教科書<ライフ>には、さらに詳しく書かれていますので、興味のある方は読んでみてくださいね。

アメリカの大学で使われている<生物学>の教科書

写真の本は「BLIE BACKS」という日本の出版社で翻訳出版されたものです。レベル的には日本の高等学校の生物の参考書程度ですので、興味のある方は図書館にもあると思いますので読んでみてくださね。<MIT(マサチューセッツ工科大学)>なんて書いてあるけれど、気にしない、気にしない・・・・・アメリカの教科書って電話帳みたいに厚くって、大きいのよ。でもね、簡単な事からかなり高度な事まで丁寧に書いてあるという、素晴らしい面が有るのね。日本の教科書みたいにエッセンスのみの記述とは大違い。だから、日本の高校生でも理解は可能です。

もし、さっきの本で自信が付いた方は、上の写真の<Essential 細胞生物学>に挑戦して見て下さい。内容は上とほぼ同じで、少し程度が高いだけ。ゆっくりやったら読み通せます。日本の大学の医学部、生物学系の学部の必読書になってます。大学院進学レベル獲得はこれでOKだって!! ・・(28 x 21.5 x 3.5cm・・870ページ・・電話帳並みのサイズ)

<私には関係ないや!>なんて言わないで、一度挑戦してみてください。

アメリカの<ワトソン>というお爺ちゃんが若い頃、人間の細胞の遺伝に関わるメカニズムである「DNA」の螺旋構造を解明して、ノーベル賞を授与されました。

ワトソン 博士

この辺りから生物学が長足の進歩を遂げるようになったんだって。分子生物学の誕生ね。医学でも生物系の学問では<分子生物学>が絶対必要なのね。

DNAの二重螺旋構造

(細胞の中の核酸の中にこの構造が存在します)

アマミンのお姉ちゃんのサワラチャンが集めている<タカラガイ>という貝の分類も、最近はこの分子生物学という学問をツールに使って、研究するんだって。凄いですね!

アマミンのお爺ちゃんは若い頃、<生物>という分野の勉強が大嫌いで、高校卒業まで生物は殆ど学んだ事がありませんでした。でもね、最近になって高等学校の生物の教科書を読み直してみて、本当の面白さが分かったんだって。食わず嫌いだったのね。

「解剖学」と「分子細胞生物学」は余裕が有ったり、興味が有ったら是非挑戦してみてください。年齢は関係ないわ。頑張ってね!生物である人間の構造、成り立ち、メカニズムが良く分かる事が出来ますよ!!!

今日はそんなこんなで終わりよ。きょうはチカレタビー!

奄美ちゃんの加計呂麻日記

Posted by 奄美ちゃん at

14:00

│Comments(0)

2012年02月02日

奄美ちゃんの加計呂麻日記-015

奄美ちゃんの加計呂麻日記

-015

<芝>の海岸

先日大島海峡の南端に近い<芝>の海岸に行ってきました。

薄曇の干潮が近い頃の時間でした。

大島が正面に見え、フェリーの<あまみ>かな、

丁度徳之島に向けて運行してる様子が撮れました。

干潮前の岩場

少し、気象台の予想より干潮時間が遅れてるらしく、潮がなかなか引きません。

気象台の予想は「名瀬」をポイントにしてるので、奄美の南端ではタイムラグが発生するのです。奄美ちゃんの経験では大島海峡側と太平洋側でも場所により、大分時間がずれてしまうようです。ですから長年の経験の方が確かな場合があります。

天文学の問題だから難しいわね!

でも、潮が引くまで岩場に座って海を見ているのもいいわよ。

海の色が時間と共に刻々と変っていく。深い緑から紺色になったり、

エメラルド・グリーンになったり、太陽と波の状態や海底の状態で

様々に複雑な変化をして行きます。

<実久>や<芝>は何時でも綺麗な海面を見ることが出来ます。

水が綺麗なのね。もちろん、太平洋側の海は何処も綺麗です。

貝殻を一目見ると、水の状態が直ぐ分かるのよ。

<実久>の海岸-01

<実久>の海岸-02

<実久>海岸-03

実久の海岸も芝の海岸も珊瑚の砂と珊瑚礁がありますので、

似たようなビーチが広がっています。

でも、<ビーチ・コーミング>の貝拾いは余り期待できません。

海の中をアクア・ダイビングをしながらだと、目的の貝を採取できそうですが、大島海峡自体が既に昔と変っているらしく、打ち上げ貝は種類もそんなに豊富では有りません。水質が悪くなったからでしょうか。珍しい貝は余り見当たらないんです。

太平洋側はそれに比べて可なり種類も豊富です。

フィリッピン海域で取れる貝が結構打ちあがります。

<ソデボラ科>の貝

今、<サワラチャン>が採取した貝の整理をしているので、

アマミンがチョッとだけ紹介します。

上の写真は<ソデボラ科>の貝で、写真の上段が<イボソデ>

その他は<マイノソデ>、<ヒラソデ>、<ベニソデ>です。

<ベニソデ>の裏面

貝の表面が同じような形なのに、貝の裏の内部の色が紅色、黄色と違うのもあります。

その他チョッとづつ形が違っています。

渚を注意して歩いていると、採取できる事があります。

面白い事にこの貝は加計呂麻島のある特定のビーチでしか拾えないの。

写真の貝はすべて同じビーチの付近で採取しました。

貝って不思議ね。

<イモガイ>なんかは誰でも何処でも拾えるけれど、注意していていると地域性が有るんです。イモガイしか転がってないかと思うと、全く無かったり、申し訳程度だったり、

様々です。でも、<イモガイ>は実際はとても素人には難しい貝なの!

貝には子供の「幼貝」と大人の「成貝」が大きく分けてあるけれど、

成貝だったら直ぐ分かるのに、幼貝は同じような形が多いのよ。

それですぐには判別が難しいわけ。

単なるイモガイだと思っていたら、<スイジガイ>や<クモガイ>、<サソリガイ>だったりする。うっかり馬鹿にして棄てられないの。最近分かりました。

詳しいことはその内<サワラチャン>が別のブログで詳しく写真をお見せしながら紹介します。博物学の世界って結構複雑ね。これも最近分かりました。

では、最後に美しいビーチの写真をどうぞ。綺麗でしょ。

海の色を見るだけで行った甲斐があります。

皆さんもバスで終点まで乗って行ってね。

実久の海岸-04

実久の海岸-05

このブログは土曜、日曜は結構纏めて見ている若い人達が多いようです。それで、小学校、中学校の皆さんに最後に一言。

加計呂麻島の貝は専門家の中では大変注目されている地域です。

東京大学の貝の専門の教科書にも、加計呂麻島から採取した貝が沢山掲載されています。新種の貝も結構多く発見されているんですよ。

ですから、新鮮な気持ちと意欲を持って、加計呂麻島の貝を研究してみてください。

<貝>と言ったら、食べる貝ばかりを連想していたらいけませんよ。

貝は世界中で10万種類も有るのよ。その中で日本中で8000種くらいだって。

その内奄美群島は4000種くらい。凄いでしょ。

大学の先生が夢中になるのわかるでしょ!!

じゃ~、今日はそんなこんなでお終いね!

-015

<芝>の海岸

先日大島海峡の南端に近い<芝>の海岸に行ってきました。

薄曇の干潮が近い頃の時間でした。

大島が正面に見え、フェリーの<あまみ>かな、

丁度徳之島に向けて運行してる様子が撮れました。

干潮前の岩場

少し、気象台の予想より干潮時間が遅れてるらしく、潮がなかなか引きません。

気象台の予想は「名瀬」をポイントにしてるので、奄美の南端ではタイムラグが発生するのです。奄美ちゃんの経験では大島海峡側と太平洋側でも場所により、大分時間がずれてしまうようです。ですから長年の経験の方が確かな場合があります。

天文学の問題だから難しいわね!

でも、潮が引くまで岩場に座って海を見ているのもいいわよ。

海の色が時間と共に刻々と変っていく。深い緑から紺色になったり、

エメラルド・グリーンになったり、太陽と波の状態や海底の状態で

様々に複雑な変化をして行きます。

<実久>や<芝>は何時でも綺麗な海面を見ることが出来ます。

水が綺麗なのね。もちろん、太平洋側の海は何処も綺麗です。

貝殻を一目見ると、水の状態が直ぐ分かるのよ。

<実久>の海岸-01

<実久>の海岸-02

<実久>海岸-03

実久の海岸も芝の海岸も珊瑚の砂と珊瑚礁がありますので、

似たようなビーチが広がっています。

でも、<ビーチ・コーミング>の貝拾いは余り期待できません。

海の中をアクア・ダイビングをしながらだと、目的の貝を採取できそうですが、大島海峡自体が既に昔と変っているらしく、打ち上げ貝は種類もそんなに豊富では有りません。水質が悪くなったからでしょうか。珍しい貝は余り見当たらないんです。

太平洋側はそれに比べて可なり種類も豊富です。

フィリッピン海域で取れる貝が結構打ちあがります。

<ソデボラ科>の貝

今、<サワラチャン>が採取した貝の整理をしているので、

アマミンがチョッとだけ紹介します。

上の写真は<ソデボラ科>の貝で、写真の上段が<イボソデ>

その他は<マイノソデ>、<ヒラソデ>、<ベニソデ>です。

<ベニソデ>の裏面

貝の表面が同じような形なのに、貝の裏の内部の色が紅色、黄色と違うのもあります。

その他チョッとづつ形が違っています。

渚を注意して歩いていると、採取できる事があります。

面白い事にこの貝は加計呂麻島のある特定のビーチでしか拾えないの。

写真の貝はすべて同じビーチの付近で採取しました。

貝って不思議ね。

<イモガイ>なんかは誰でも何処でも拾えるけれど、注意していていると地域性が有るんです。イモガイしか転がってないかと思うと、全く無かったり、申し訳程度だったり、

様々です。でも、<イモガイ>は実際はとても素人には難しい貝なの!

貝には子供の「幼貝」と大人の「成貝」が大きく分けてあるけれど、

成貝だったら直ぐ分かるのに、幼貝は同じような形が多いのよ。

それですぐには判別が難しいわけ。

単なるイモガイだと思っていたら、<スイジガイ>や<クモガイ>、<サソリガイ>だったりする。うっかり馬鹿にして棄てられないの。最近分かりました。

詳しいことはその内<サワラチャン>が別のブログで詳しく写真をお見せしながら紹介します。博物学の世界って結構複雑ね。これも最近分かりました。

では、最後に美しいビーチの写真をどうぞ。綺麗でしょ。

海の色を見るだけで行った甲斐があります。

皆さんもバスで終点まで乗って行ってね。

実久の海岸-04

実久の海岸-05

このブログは土曜、日曜は結構纏めて見ている若い人達が多いようです。それで、小学校、中学校の皆さんに最後に一言。

加計呂麻島の貝は専門家の中では大変注目されている地域です。

東京大学の貝の専門の教科書にも、加計呂麻島から採取した貝が沢山掲載されています。新種の貝も結構多く発見されているんですよ。

ですから、新鮮な気持ちと意欲を持って、加計呂麻島の貝を研究してみてください。

<貝>と言ったら、食べる貝ばかりを連想していたらいけませんよ。

貝は世界中で10万種類も有るのよ。その中で日本中で8000種くらいだって。

その内奄美群島は4000種くらい。凄いでしょ。

大学の先生が夢中になるのわかるでしょ!!

じゃ~、今日はそんなこんなでお終いね!

Posted by 奄美ちゃん at

17:30

│Comments(0)