2013年07月06日

西南諸島貝殻学入門

西南諸島貝殻学入門

実久海岸沖(右は奄美大島)

部屋にばかり閉じこもっていると、ストレスが溜まりますので、加計呂麻島西端の<芝>に行ってきました。誰も居ない珊瑚海岸。近くの林道の大掛かりな崖崩れの修復工事の、大きな作業音ばかりがコダマしておりました。

沖の水平線の向こうは中国の上海方面。 いろいろな中国からのゴミが流れ着いております。中国のどこからなんでしょうか。サンダルが多いのに驚かされます。何故でしょうか。それからウーロン茶のペットボトル。さすがね?

本日の戦果! これと言ってホームラン性の辺りはありませんでした。一番右端の馬鹿でかい貝・・これは何でしょう。

上段 ミミガイ スイジガイの幼貝

中段・・タケノコガイ・・惜しかった。95mm 先が折れてなかったら110mm位かな

下段・・ヒナズルガイ・・意外と完品が少ない。欠けやすい貝です。

ハチジョウダカラ・・久しぶりの貝。 85x45 マアマアですが、殻の表面が磨耗しているのが惜しい。

ナガサラサミナシガイ・・・始めての採取だと思いますが。珍しい。

タルダカラ・・・磨耗しているのが惜しい。

最近どうしたのでしょうか。ホームランがないですね。ヒット性の凡打ばかり。夏は駄目ね。台風でも来ないとね。

海の中を潜水することが出来れば、かなり成果は違うんでしょうがね。

お知らせ

次回からは「西南諸島貝殻学入門」はGoo版で公開して行きます。この「しーま版」は貝のデータ専用のブログとします。前からお話してます通り、「西表島貝殻館」の加計呂麻版として独立させて参りますので、ご理解ください。

Goo版・・http://blog.goo.ne.jp/amamichan

2013年06月28日

西南諸島貝殻学入門-004

西南諸島貝殻学入門

-004

台風が遠慮がちに奄美大島近海を通過していきました。特に強い風もなく大雨も降りませんでした。何か拍子抜けしたような感じがします。 太平洋高気圧の勢いが今年は強く、舌の様な形の高気圧の足が東シナ海に伸びている関係でしょうか。 トカラ列島は大変な雨雲が一昼夜に渡って通り過ぎて行きました。もう近日中に梅雨明けでしょうか。と思っていたら一点連日の雨模様。どうもこのままでは梅雨明け宣言は7月になるかな??

先回は西南諸島の自然環境、特に黒潮の流れについて書いてみました。ご承知のように貝というものは、何処にでも平均に分布しているわけでもなく、加計呂麻島のような小さな島でさえ、場所によって局在して見られる貝というものがあるかと思えば、何処へ行っても嫌と言うほど見られる貝もあります。<マガキガイ>はここいらでは「テラダ」と言うのだそうですが、兎に角勘弁してというくらい転がっております。

マガキガイ

その内に<マガキガイ>と<マガキ>は似ても似つかない貝同士であることも・・・かと思えば<アオイガイ>のように滅多に荒れた日の翌日しか特定の場所でしか見受けられない貝もあります。と思っていたら遠くフィリッピン方面から暖流に乗っかってドンブラ、ドンブラ流れて来る<オオムガイ>などもあります。これなどは在島1.5年でたった1個のみの拾いでした。 「宝くじ」にでも当たったような感じ。

さて、今年最後の昼間の大きな大潮が来ました。早速「徳浜」という珊瑚礁海岸へ行きました。先日の台風通過の後だけに随分期待したのですが、結果は4戦4敗となりました。 余程相性がが悪いんでしょか。辺り一面は珊瑚のお花畑。ピンクからブルーからグリーンと色様々でした

期待した貝にはめぐり会えず、珊瑚礁のインノーの傍の岩礁の途中で出会ったのは、 蛸一匹、子供のウツボ一匹、30~40cm以上も有る大きなミノカサゴ一匹・・・・・ミノカサゴは二度ほど飼って見たので、捕獲したいのですが、捕獲網もなく、手掴みも出来ず諦めました。<欲しかったね!> 岩礁の隙間の深い窪みの、青い海水の中を悠々と泳いでおりました。毒針を持っているので人間は手を出さないんだろうと思っているようで・・・その通り。今まで傍で見た中では最大級の奴。でも、この魚意外と愛嬌が有って、飼って餌付けをすると中々可愛いのです。 昨年の大水が出た時、数日間停電だったので酸素不足で、水槽の中で死なせてしまいました。海水を頻繁に補給しないとOUTになるんですね。残念! 今度は網と大きな容器を持っていきましょう。・・・出会ったらの事ですがね。

今回収穫した貝達をどうぞ!

「徳浜ビーチ」での成果!

数は有るんですが、内容が伴わなかった感じでした。それではご覧ください。

何時ものメンバー・・・<クモガイ>・・・以前は欠けや磨耗の無いクモガイは拾いでは、運が良くなきゃ無理だったのが、何の苦も無く採取できる。もう、何十個拾いましたか。その内山の小学校の生徒さんにプレゼントしましょうか。

<テツボラ>、<コオニコブシガイ>、<オニノツノガイ>の仲間など何時もの常連のメンバーごお揃い。<シラクモガイ>などは幾らでも転がっているが、採取しないで海へポィ!食用貝は採りませんので。でも、<チョウセンフデ>の大きな奴落ちてないかな~

可なり大型の<ベッコウガサ>の類が時々落ちている。リーフの上は何も無い感じ。

さて、こいつは何だっけ? 似たような奴が図鑑に掲載されているのだが・・・殻の口の形状が違う。このデカイの<クロタイラギ>かな?

一昨年の夏の終わりに奄美大島に来た時には、欠けたクモガイでも宝物のようにして、大事に自宅の持って帰ったものだが、今では拾う事も無く見過ごすだけ。贅沢になったものだ。でも、小さくても<オオイトカケ>や完品のスイジガイ、色鮮やかな二枚貝などは、まったく眼に留まらなくなってきた。浜が荒れているのだろうか。

<ハチジョウダカラ><ヤクシマダカラ>は欠片も見えない。何処へ行ったのかね?地味な色の貝ばかりで少々寂しい。冬にならなければ駄目かもね。

姉妹ブログ

西南諸島貝殻学入門・Goo版

http://blog.goo.ne.jp/amamichan/

サワラちゃんの加計呂麻日記

http://akanechan.at.webry.info/

白洲正子文学逍遥記

http://blog.goo.ne.jp/nippondentougeinou

続きを読む

2013年06月21日

西南諸島貝殻学入門-003

西南諸島貝殻学入門

-003

「貝殻学講座」-002

先回は「貝」の生物学上の分類・・軟体動物の定義について書きました。筆者の一番嫌いな分野。

それでも少し新しい事が発見できました。 ・・・貝の分類数・・<7分類ではなく8分類> 各分類ごとの内容は後日に回すとして、西南諸島の自然・海流・地形について書いてみましょう。

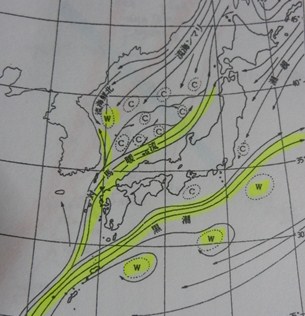

A- 海流

海流には大きく分けて「暖流」と「寒流」があることはご承知の通りです。西南諸島は黒潮と呼ばれる暖流が赤道付近を西に向かい、フィリッピン沖から台湾の東側をほぼ北東に進み、奄美大島の西側で枝分かれします。以後は図の通りです。 (鹿児島の貝 ・ 川田 義三 参照)

奄美群島は暖流の真っ只中と言う事になります。以前、「オーム貝」を加計呂麻島の実久で採取できました。ということは遥かフィリッピン方面から流れてきた事になります。大きなアオウミガメの死体が打ち上げられたり、中国語の名前が入ったゴミがたくさん打ち上げられます。沖縄方面、先島方面の貝はほぼ例外は有るでしょうが採取できるようです。・・・・今、これを実際に検証しようと作業を進めております。「渡瀬線/トカラ列島線」・・・・トカラ列島という島が屋久島と奄美本島の間に横たわっております。「十島」と言われておりますが、その中の「悪石島」と「小宝島」の間にある、有名な生物学上の境界があります。ここのラインで生物の生態が変わるとされております。

小宝島

似たようなものは北海道と本州の間の津軽海峡ですね。ここでも生物の生態が変わります。 以前は「ゴキブリ」「みかん」はまったく北海道では見かけませんでした。(現在は居るようですが) 熊も北海道では<ヒグマ>、本州では<ツキノワグマ>ですね。今も同じ状態です。他の動植物でもたくさん類例は有りますね。

悪石島

列島から鹿児島県のトカラ列島の小宝島までは、珊瑚海岸や珊瑚礁が隆起した島が殆どですが、トカラ線(渡瀬線)の悪石島から北は地形が変わっており、断崖絶壁の島が続き、且つ島に火山が多いです。トカラ線でハッキリ地形が異なっているのが良くわかります。貝の採取は小宝島から先島列島全てが一つの集合の中に入るのではないでしょうか。

珍しい貝のご紹介

↑ これです

先日、知人の貝のコレクターの方から貝を贈ってもらいました。 「サソリガイとイモガイ」

A・・・・

<サソリガイ>の仲間。 左の二個は<フジデサソリ> で 右は<サソリガイ>の黄色変色の貝です。何れも海中で採取していますので突起も先まで欠けることなく完全な形です。フジデサソリは加計呂麻島の太平洋岸でも採取できます。完品は拾いでは無理ですが幾つも持っております。

サソリガイ ・110mm

フジデサソリには紫がかった縞模様が付いておりますので、欠けた貝でもすぐ見分けが付きます。突起の方も鍵の様な曲がり具合が微妙に違っております。何れもフィリッピン産です。

フジデサソリは「節手蠍」が和名

ソデボラ科

Millepes scorpius scorpius

フジデサソリ

B・・・

ウミノサカエイモ・75mm

始め毒貝の<タガヤサンミナシ>と思ったのですが、少し貝の頭のトンガリ状態が違うのに気が付いて調べてみましたら、まったく違いました。 確かに殻の模様は似ておりますが、突起の状態が違いますね。

下の写真は上段が加計呂麻産の <タガヤサンミナシ> 下はフィリッピン産の <ウミノサカエイモ>です。

かの有名な<世界の貝>の斎藤氏のHPを参照してみました。これも同じフィリッピン産です。

和名は「海之栄芋」

イモガイ科

Conus gloriamaris,

Chemnitz,1777 / ウミノサカエイモガイ

Philippines,(June'79),(110)

http://www.shellspeak.com/Conidae_8/Conidae_8.html で、参照すると解かりますが、余りの種類に呆然!

すごい種類ですね。

とにもかくにも貝の蒐集1.5年で珍しい貝をたくさん持てたのは、知人のお陰です。 感謝! 感謝!

来年からは水中に潜って貝の採集をしたいんですが・・・金槌なので・・・でもやってみるか

姉妹ブログ

西南諸島貝殻学入門・Goo版

http://blog.goo.ne.jp/amamichan/

サワラちゃんの加計呂麻日記

http://akanechan.at.webry.info/

白洲正子文学逍遥記

http://blog.goo.ne.jp/nippondentougeinou

2013年06月15日

西南諸島貝殻学入門-002

西南諸島貝殻学入門

-002

台風が通過してからは毎日晴れた日が続いて居りますが、湿度が結構高いので洗濯物は生乾き。乾燥機のご厄介になる始末。 上手く行かないもので・・・気温30℃、湿度65%・・・この辺が現在の水準。本土は35℃も有るとか、たまらないね。太陽の紫外線と熱中症にご注意を!

さて、本日から小中学校レベルで「貝殻学」を開講しましょう。 何せ講師はこの道1.5年の大ペテラン(ベテランじゃ有りません)頼りない事といったら・・・・

教科書は一応先回ご紹介した3人の専門家の執筆された資料を使わせて頂きます。と言ったもの、最初から躓きました。

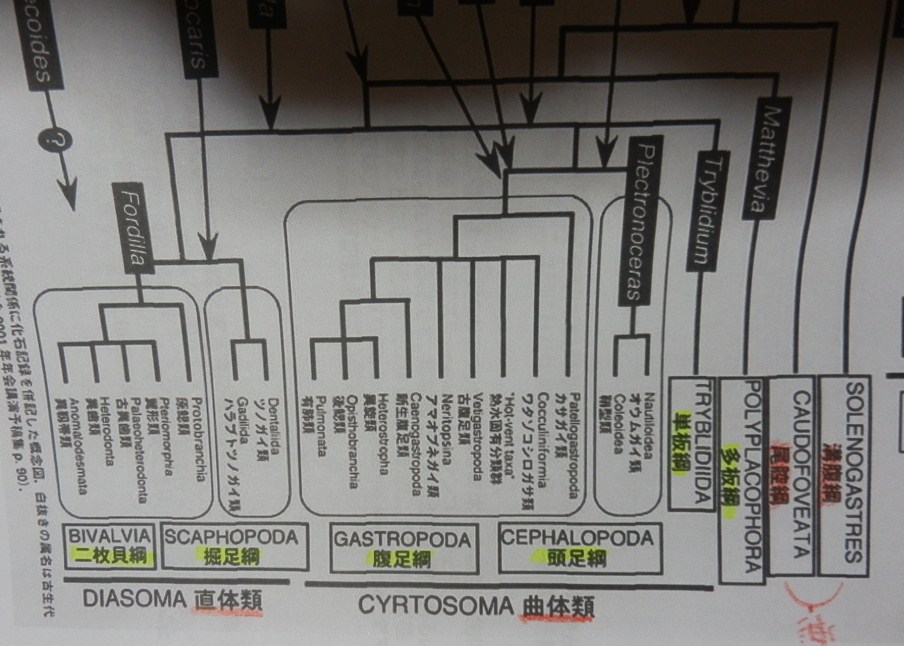

貝の定義・・・貝類は学問的には軟体動物(Moollusca)と呼ぶ。その種類は世界で10万種類程。節足動物、線虫動物(筆者の大嫌いな奴ばかり)に次いで多い。軟体動物は7グループに分類されております。

* 大方の資料は軟体動物は「7グループ」に分類と書いてあるのですが、東京大学の教科書は8グループ?

良く調べて見ましたら、下記の通りでした。

軟体動物門

1- 無板綱 2- 単板綱 3-多板綱 4-腹足綱

5- 掘足綱 6- 斧足綱 7-頭足綱

無板綱・・<溝腹綱>+<尾腔綱>

「貝の博物誌」の分類

こういう按配となります。右端の2つの綱が「無板綱」というわけ。

良く見ますと・・・・・

軟体動物門=「溝腹綱」+「尾腔綱・その他の綱」

そうして・・・・動物は34前後の門(phylum)に分類され、貝類は軟体動物(Mollusca)と呼ばれる動物門に属する。 貝類とは貝殻(shell)を持つ軟体動物を指し、殻の無い分類群と対比させる場合には、有殻軟体動物(shell-bearing-molluscus)と呼ぶ。

分類上の単位

門 (Phylum)

綱 (Class)

目 (Order)

科 (Family)

属 (Genus)

種 (Species)

もう結構

という感じ! 博物学はこれだからね。 これからこれに悩まされるわけ

という感じ! 博物学はこれだからね。 これからこれに悩まされるわけ  将来間違って東京大学理学部に入学された方は、この内容の教科書にお目に掛かります。記憶して置いてください。

将来間違って東京大学理学部に入学された方は、この内容の教科書にお目に掛かります。記憶して置いてください。

前にも書いたと思いますが、東京大学の教科書の図版中には「奄美群島産」という地域名称が頻繁に出てきます。ということは、筆者の住んでいる場所は貝殻学にとっては、素晴らしい場所ということになります。

「宇検」、「加計呂麻」が結構多い! 嬉しいね!

TEA TIME

TEA TIME

今日は嬉しい<年金支給日>・・・・金融機関に行った序に近くの海岸で貝殻拾い。

真っ白な珊瑚の砂浜を燦燦と降り注ぐ紫外線を浴びながら、ゴミの寄っているところを歩き出しました。

何とも成果は芳しく有りません。 上のような按配。

貝の蓋もあれば、イボソデもあり。 何処にでも転がっているB級品。 紹介するほどの事もなし。

珍しき貝

島の何処で拾ったものか記憶にない貝。 太いチューブが螺旋形に撒きついたような巻貝。 殻も石灰化して白化している。瘤の様な突起が螺旋状に付いている。 これは何でしょうかね? 貝の図鑑を丹念に見てみるが、ドンピシャリがなかなか出てこない。

A・ 「エゾサンショウガイ」・・・Homalopoma amussuitatum ・・リュウテンサザエ科

生息場所は房総以北の潮間帯水深30m・・・・海流の関係でちょっと無理かな? 殻口に薄紫の色が残っているが、 突起の瘤が見られない。

B・ 「スガイ」・・Lunella coronata・・・リュウテンサザエ科

北海道以南の潮間帯の岩礫底に見られるとか。 ちょっと違うね?

調査続行!

貝の同定が出来た!!

以前ご紹介した貝の中で、同定がハッキリしなかった貝が、沖縄の貝の収集家のブログで発見しました。ドンピシャリ!「月刊 沖縄と貝」http://shellbox.blog106.fc2.com/blog-entry-193.html

始めは<オオヘビガイ>の断片かなと思いました。 上の写真のように。 回転させるとご覧の通り。

下の写真とまったく同じ貝が手元にあるのにもかかわらず、どこかに隠れてしまった。何処に行ったのか?

それで、沖縄の方の写真を拝借。 まったくこれと同じでした。

フクレてどこかに隠れたか・・

来月くらいから「加計呂麻島貝殻図鑑」を少しずつ、「西表島貝殻館」を参考掲載してみましょう。

姉妹ブログ

サワラちゃんの加計呂麻日記

http://akanechan.at.webry.info/

白洲正子文学逍遥記

http://blog.goo.ne.jp/nippondentougeinou/

2013年06月08日

西南諸島貝殻学入門

「西南諸島貝殻学入門」

-001

畑の茂みに数羽の白鷺が遊びに来てます。 ↓ 子供の白鷺

木の中から茶色の首を出している子供の白鷺の顔が見えます。なかなか警戒心が強く他の白鷺は木々の茂みの中に、隠れてしまいました。束の間の自然のドラマでした。

今回からブログのテーマを変更するに当たって、少し、今までの経緯や将来の展望を書いてみたいと思います。

先回まで24回に渡って、加計呂麻島周辺の貝の生態や生貝、貝殻をご紹介してきました。筆者はこちらに来るまでは、貝とはまったく無縁の世界の人間でした。北海道札幌の出身ですから、貝といえば「帆立貝」「アサリ」位が唯一身近に接していたものでした。北国の貝は地味なものが多く、お世意辞にも美しいものでは有りませんでした。

滋賀の大津からこちらに来る時に、知人の方から素晴らしい貝のコレクションを見せてもらう経験をしました。見たことのないような貝の形や色合い、模様に驚きを隠せませんでした。ましてや、奄美群島が日本でも有数の貝の宝庫などとは、思いもよらぬことでした。

少し落ち着いたころから、海岸に出向いて浜辺に転がっている貝を手に取り上げて、初めて今までの貝に対する考えが変わりました。 コペルニクス的転回ということでしょうか。

色合いの鮮やかさ、形の数学的な均整の取れた美しさ、タカラガイの殻のガラスのような光沢に圧倒されました。

それ以後衝かれたように、貝の収集が始まりました。 1年程で千個以上を掻き集めましたでしょうか。それまでは貝には様々な種類があり、博物学的に非常に複雑なものであることなど、及びも付かない事でした。 大きなものは250mmも有る様な<スイジガイ>、数mm位の微小貝(微小貝という分野の貝を専門に蒐集している方も存在します)まで、種種雑多という感じ。

分厚い貝殻図鑑を見て、また、あっと驚くような次第!

ちょっと見は同じようでも、まったく違った「科」の貝だったり、あるいは逆に地域的変種が存在していたりで戸惑いの連続でした。それでも最近は専門家の書かれた貝に関する文献を渉猟するようになり、貝の世界の奥深さと複雑さが次第に理解できるように成って来ました。先回もご紹介しましたとおり、このシリーズの基礎には三人の方の文献が使われております。

A- 「貝の博物誌」・・東京大学教授・佐々木 猛智

「鹿児島の貝」・・行田 義三

「西表島貝類館」・・横川 浩治

B- 標準原色図鑑全集 「貝」・・保育社

「海辺で拾える貝」・・文一総合出版

「潮騒は 貝のささやき」・・鳥羽水族館(パンフレット)

以下は<追記>に続きます。 「続きを読む」をピックしたください

続きを読む

タグ :貝殻学入門

2013年06月01日

サワラちゃんの「加計呂麻島貝採り日記-025」

サワラちゃんの加計呂麻島貝採り日記

-025

天気予報を裏切るようにして、毎日、暇さえあれば雨がしとしと降っております。

先日、束の間の晴れ間を利用して、数週間振りに近在のシークレットゾーンの砂浜に行って見ました。その結果・・・・・1時間半位でこの通り。

<クモガイ>、<イボソデ>、<オニノツノガイ>、<スイジガイ>は何時ものメンバー。欠けもなく磨耗もない。ないのは貝の蓋くらい。 少々殻が痛んだものならこの数倍も落ちています。

下の写真上部には<スイジガイ>-140mmの幼貝や<ミガキボラ>-130mmが見えております。スイジガイはクモガイほどには落ちておりませんし、完品は少ないですね。 ミガキボラはめったに落ちてはいません。

↓ ミガキボラ・145

奄美群島に生息する<サザエ>は棘のない<チョウセンサザエ>が殆どですが、初めて棘なるサザエを生貝で採取したのですが、残念ながら数日で死亡してしまいました。

今回は特にヒットは出ませんでした。<ナデシコ>が珍しく転がっておりました。 <ハルシャガイ>も一個、

他に現在同定中の貝も2個ありますが、次回以降ご紹介します。

↓ ハルシャガイ

<シノマキガイ>・80mmと<クリフミノムシ>・50mm

時々、採取できる仲間たち。シノマキガイはフジツガイ科・Cymatilidae 殻が褐色の色彩のものばかり。<ホラガイ>や<ボウシュウボラ>はなかなか完品は夢のまた夢ですね。 海中にもぐると素晴らしく大きな物がいるようです。漁師の自慢話は良く聞きますがね。

クリフミノムシはまれに落ちています。50mmは結構大きなサイズでしょうか。紀伊半島から熱帯インド洋方面に生息している模様。磨耗が見られない良品でした。色合い、貝の殻の模様も様々なパターンがあるようです・ツクシガイ科・Costellariidae

フジツガイ科のフジツガイは下の写真の貝です。・・これはフィリッピン産ですが。綺麗でしょう。シノマキガイとは似ているけれどやはり細かい部分は違いますね。

フジツガイ・95mm

シノマキガイ・80mm

美味しいそうなケーキのような感じの貝ですね。(フジツガイ)

それではフジツガイ科の仲間の貝たちをご覧ください。すべて加計呂麻島産です。

サツマボラ・60mm

ミツカドボラ・70mm

これらの貝は注意してみていれば結構転がっております。

背中を上に向けている場合はなかなか気が付きませんが、ひっくり返っている場合はすぐ気が付くのが不思議?

オキニシは生息数量は多いですね。 70mmは大きな方でしょうか?

オキニシ

では、最後に<ジュセイラ>(寿星螺)・・フリッピンと加計呂麻産の混成

いろいろな色合いが有るようで御目出度い感じです。

貝の蓋の上の貝殻たち・・・余ほど大物の貝の蓋でしょう

お知らせ

6/08よりブログの内容を少し編成替えします。<西南諸島貝殻館>と名前も変わります。

また、同時にGooのブログで少し画面を大きくしてご紹介します。

姉妹ブログ

サワラちゃんの加計呂麻日記

http://akanechan.at.webry.info/

タグ :貝殻学入門

2013年05月23日

サワラちゃんの加計呂麻島・貝採り日記-024

サワラちゃんの加計呂麻島・貝採り日記

-024

珊瑚礁の海岸

梅雨に入ってから雨降りの日が間断なく続いて居ります。雨の切れ間に畑の見回り。 昨日、一匹の琉球イノシシが野原を横切っていくのを見かけました。今年はサツマイモを植えておりますので、畑の垣根の柵をより強く、補強しなければなりません。ハブとイノシシの二強が揃いました。

写真は<スイジガイ>の住人の大ヤドカリ。 200mm程のスイジガイを背負って、今水槽の浄水器に組み付いているところ。 すご~いパワーです。

「壊さないでね!」

沢山あった大潮の際に採取した際の貝殻も、大分整理が付いてきました。種類別に分けてお見せしましょう。(前回とダブルところがあります)

リュウキュウヒメカタベ

結果的に「ニシキウズガイ超科カタベイ亜科」の「リュウキュウカタベ」・Angaria delphinus

となりました。少し色が褪せておりますが、生貝は綺麗なものだと思います。

↓ 45mm

下の写真は<クモガイ>の殻の裾に付着した<ヘビガイ>と <オオヘビガイ>

岩だけでなく貝殻にも付着するんですね。

次は<ガンセキボラ>です。岩礁の上やリーフの窪みに沢山居りました。大小さまざま。

水槽の中にも何匹か動いております。静かな動きですが、以外にも肉食。

死んだ<サラサバテイラ>に食い付いておりました。

下の写真は<バライロセンジュガイ>・・フィリッピン産です。 綺麗ですね。 一個だけ持ってます。

さて、次の貝殻はお馴染みの<ハナマルユキ>です。岩礁やリーフの窪みの中に潜んでおります。<ハナビラダカラ>や<キイロダカラ>と同じくらいに見られる貝でしょうか。生貝も簡単に採取できます。

30mmクラスの大きさのも結構居りますが、砂浜に落ちているものは殻が磨耗したものばかり。

ガラスのような美しい殻のものは、生で採取しなければなかなか手に入りません。

加計呂麻島ではごく一般的な貝ですね。

下の写真は現在まで蒐集したもの。細かく調べれば、珍しいタイプの<ハナマルユキ>も有りそうです。

これまた難しい貝殻が出てきました。イモガイ系統の貝は形体が非常に類似している場合が多いので、同定が可なり困難な場合があるようです。

次の例はどうでしょうか。

左の貝は生貝で採取しました。褐色の厚い皮膜を被っていましたので、漂白剤で皮膜を溶かしたのですが、なかなか完全に取れ切れません。<クロフモドキ>と同定したいのですが、図鑑によっては<アンポンクロザメ>とも見えます。左は黄色の3本の帯がハッキリと見えますので、<アンポンクロザメ>と同定できます。

保育社・「原色図鑑」では・・・アンポンクロザメガイ Lothoconus litteratus

「西表島貝殻図鑑」では・・・・クロフモドキ Lothoconus leopardus

又似たような奴が登場してきました。これも厄介ですね。<クロザメモドキ>とみるか、<ゴマフイモ>とみるか?

貝の上面の螺塔の部分が突出し、肩部には鋭い結節が並んでいるので、<ゴマフイモ>とみる。磨耗してくると同定は難しいですね。

相変わらずの<イガレイシ>ですが、右端と隣は<ムラサキイガレイシ>

左半分は「<シロイガレイシ>か、あるいは一番左は<キマダライガレイシ>の黄色の薄くなったものか??

なかなか判然としません。

本日はこの位にしておきましょう。次回も残った貝の同定をご紹介します。

姉妹ブログ

新・サワラちゃんの加計呂麻日記

http://akanechan.at.webry.info/

2013年05月16日

サワラちゃんの加計呂麻島・貝採り日記-023

サワラちゃんの加計呂麻島・貝採り日記

-023

5/14に沖縄方面が梅雨に入りました。 西南諸島・奄美大島もここ数日で入梅でしょうか?

と言ってる間に奄美も入梅・・ありゃ~!

例年は多少のずれがあるようですが、5月の月中から入梅。 梅雨明けは6月末ころ。本州とは1ヶ月のタイムラグがあるようです。 いずれにしても鬱陶しい季節になりましたと言いたいところですが、このところの乾燥した日が続いたこともあって、一安心すると言ったところが本音でしょうか。

梅雨が終わると本格的な夏が到来し、台風が訪れる季節となります。 今年は何回位ご到来でしょうか?

例年台風通過の回数が多くなるようです。 写真の右に「桟橋が見えてます。昨年の晩秋に高潮を受けて、全壊寸前になりました。運良く手早い対応ですぐに応急修理が済みましたが、今年は???

加計呂麻島の「徳浜」という珊瑚礁の中で採った、スイジガイの住人の大ヤドカリ君はその後どうなったでしょうか。

スイジガイは200mm程度ですから、中位のサイズですが、ヤドカリは結構大物でした。

殻皮に付いたコケも自然に落ちて、スイジガイ特有の地肌が見えてきました。相変わらず他の貝が数個引っ付いております。 この重い殻をいかに浮力が有ろうとはいいながら、水中を運んで行くものです。

夜中に<ゴツン、ゴツン>と殻をガラスにぶつける大きな音が、響いてきます。

少し水槽のガラスが曇っているのでハッキリしませんが、ヤドカリの触覚と脚が見えてます。水底に対して90度の角度に背負い上げています。大変なパワーです。

<ガンセキボラ>がまだ元気で水槽の底を這い回っていますね。ガンセキボラの生体は珊瑚礁の岩礁の上や小さな穴などに沢山生息しています。

<ギンタカハマ>がガラス面に張り付き、触手の先を水上に出してます。明日、水換えをしようと予定してます。水質が悪化しているからかもね。 でも、元気一杯。水槽の中を歩き?回っております。

ギンタカハマ

やっと、先日採取してきた貝殻や生貝の写真が撮れました。

二枚貝系の貝を並べてみました。<キクガイ>から始まって、<アワビ>、<トコブシ>、<カサガイ>系の貝類、<ナデシコ>、様々な二枚貝が並んでおります。

と簡単に言いますが、カサガイ系を一つ取ってもその種類は極めて多く複雑です。 外形が同じでも貝殻の表面の模様の多様さには戸惑ってしまいます。 それぞれ細かい品種が有るのか、それとも亜種やそれに類する違いが有るのでしょうか。まったく手付かずの貝群です。

この部分だけでも様々の種類がありすね。

保有しているこの手の貝はこのような有様です。下のケース、二段目のケース、そして三段目。 いったいどの位の数が入っているのでしょうか。 他人事じゃないんですが。 <ウンザリしてしまいそう>・・でもこの貝はデザインが素敵なんですね。

<オオベッコウガザ>のこの複雑な模様は、まさに現代数学のレベルですね。

一つの基本パターンの繰り返しでは有るのですが、偶然なのか、貝が意図して描いているのでしょうか。

人間の目から見ても素晴らしい芸術性が有りますね。

なかなかプロのデザイナーでも大変ですよ! この貝の仲間の貝殻の表面模様は素晴らしいものばかりです。

ですから、つい拾ってしまう。 生ガイは岩の裂け目に入り込んでいて、なかなか採取は難しい。

ナイフ持参で挑戦しても、無理な場合があります。

一回で一気に採らなければなりません。失敗したらOUTです。

絶対岩から離れようとしない。人間のほうが根負けします。

二枚貝は種の範囲が広いですね。貝の図鑑のグラビアを見るだけでもウンザリするほどのレパートリーの広さ。

見た目の鮮やかな美しいものもあれば、食用になる地味な貝もあり、殻中に棘を付けたような貝など・・・

その中で筆者が好んでいる、<ナデシコ>・イタヤガイ科の仲間達。

エビ漁の網に掛かることが多いとか。 場所は特定してはいませんが、時々、石浜や珊瑚礁の砂浜に落ちています。小さなものが多いので、注意していないとなかなか見つかりません。

上段は左が<ヤガスリヒヨク>、右が<タジマニシキ>、下段が<ナデシコ>です。

今までに採取した<ナデシコ>の中のいろいろな形や色合い

この他に<ニシキヒヨク>や<チヒロガイ>のような色鮮やかな、美しい模様の貝もあります。

下の写真は<ニシキヒヨク>・・・とても綺麗ですね。・・HPから参照

<チヒロガイ>の完品と断片・・・サイズの中位のもの。 大きくとも色合いが良いのはなかなか手に入りません。

拾えるのは偶然ですね。・・・これが貝拾いの妙味です。

貝は素晴らしい芸術家です。斉藤 宏 氏のHP「世界の貝」の公開ブログを観ておりますと、その貝の多様性と芸術性、数学的な美しさに圧倒されてしまいます。青い海の深みの中で、誰が見るわけでもないのに、こんなにも色彩豊かな色合いと形の洗練された造形を、貝たちはどのようなメカニズムを持って作り上げるのでしょうか。

タカラガイも素晴らしい殻を持っておりますが、いつもは目立たない外套膜で覆われ、水中ではなれない限りそれとは気付かないものです。・・・・・じゃ、何の為に素晴らしいガラス光沢の殻を持つのか?・・・誰に見せるために?

貝の持つ神秘のひとつ・・・この不思議さに人は・貝のコレクターは魅了され引き付けられるのでしょう。

筆者も貝に魅了されて一年余り。 もう、引き返せなくなりました。 加計呂麻島、奄美本島、周辺諸島・・・・沖縄、その周辺諸島、宮古島諸島、石垣島本島、先島諸島 etc オーストラリアの海岸やニューカレドニアは貝の宝庫とか・・・・夢は限りなく広がります。

ニューカレドニア

↑ ここの辺りに貝が落ちていますよ!

↑ ここの辺りに貝が落ちていますよ! 姉妹ブログ

http://akanechan.at.webry.info/

2013年05月12日

サワラちゃんの加計呂麻島・貝採り日記-022

サワラちゃんの加計呂麻島・貝採り日記

-022

ようやく長く続いた乾燥注意報も昨日で途切れました。一晩中の大雨。

これで畑の農作物も一息ついたようなところでしょうか。

貝の採集は五月初旬にかけての前半戦を終わりました。

生の貝や殻に石灰が付着した貝殻は、漂白剤の液に浸しておいてありましたが、

順次処理が終わったものもあります。今回はその中から一部ご紹介しましょう。

NHK の放送から掲載

先ず貝殻といったら、<タカラガイ>です。 NHKで放送された中で、紹介されたタカラガイ。

残念ながら<ナンヨウダカラ>しか、手元にはありません。残りの5種類は珍品な名物ばかりです。

下のケースには

<ホシキヌタ>、<ヤクシマダカラ>、<タルダカラ>、<クチムラサキ>、<ナツメモドキ>、<チャイロキヌタ>

<ウキダカラ>、<ハナビラダカラ>、<チドリダカラ>、<シラタマガイ>等が見えます。

生貝の採取でないので、余り良いものはありません。磨耗が進んでおります。

下のタカラガイは過去に手に入れたものです。右上の<タルダカラ>は拾いですが、可なり上等の部類です。

一番下の<ヒメホシダカラ>3個も同様に、砂浜で拾ったものです。偶然でしょう。海が荒れた日の採取です。このような日は磨耗の無い、生貝に近い貝も手に入ります。

中央部に<カノコダカラ>の比較的磨耗の少ない貝が見えます。横には<ナンヨウダカラ>が誇らしげに鎮座しています。

<ナンヨウダカラ>、<ハラダカラ>、<ウミウサギ>はフィリッピン産です。

次は<ホシダカラ> 95x65x60 残念ながら磨耗が進んでいます。可なり大きいですが。残念!

下段の<ホシダカラ>は、過去に採取した拾いのもの。殻の上部が若干磨耗あり。残念でした!

なかなかこれだけのものは、水中以外では採取が難しいですね。磨耗しやすい貝ですね。

下の貝は太平洋岸で漁師の兄ちゃんが、わざわざ潜って採取してくれた一品。

ガラスのように光か輝いておりました。早速、水槽に入れて・・・長く生きておりましたよ。

殻長は75mm位。 そこそこの大きさ。

先回のブログで、<ヤクシマダカラ>と<ムラサキイガレイシ>を子供にプレゼントした話をご紹介しましたが、残った貝はこの通りの磨耗が少しある<ヤクシマダカラ>でした。子供は大喜びでしたから、ま~いいか!

下の<ヤクシマダカラ>は拾いと水中採取の貝です。 綺麗でしょう。 ガラス光沢がたまりませんね。

タカラガイの魅力はここにもありますね。

今回残念なのは<ハチジョウダカラ>が一個も無かったことでした。去年から必死で生貝を探しているのですが、見つかりません。災害の赤土の海中への侵入が原因かも? 西南諸島方面は似たような現象があるようです。自然災害か人災か微妙なところです。

以前はこんな素晴らしいのが採取できました。 島の太平洋岸での採取。

このケースは<ハチジョウダカラ>オンリーです。 磨耗貝がたくさん入っております。

<ハチジョウダカラ>はどこへ行ったのでしょうか。

次は<アサガオガイ>です。

最近良く目に付くようになりました。

一番大きなので殻径27mm位・・・大きいほうかもしれません。

先回もご紹介しました<イボソデガイ>ですが、横に<スイジガイ>の幼貝が見えております。一見して同一種類の貝達であることが分ります。 ソデガイ科・Strombidae

<クモガイ>、<スイジガイ>、<サソリガイ>、<ノソデガイ>、<ゴホウラ>・・がその仲間。

喫茶店でちょっと一服

喫茶店でちょっと一服 <<貝はどちらへ向いて進むの>>

上の写真を見てますと、貝の尖った方を手前に向けているのが多いですね。貝の頭は本当に尖った部分にあるのでしょうか。この置きかたは多分に人間的発想から来るものです。・・・どうして?・・・

下の貝の写真を良くご覧ください。<マガキガイ>の生態を写真に撮影したものです。

貝の触手が貝の殻の窄まったところ・・から見えております。 右に向かって進んでおります。

貝殻の殻頂の方が貝にとっては尻尾で、頭や足は貝殻の窄まった部分にあるのです。

学術書や参考書にはこんな基本的なことが書かれて居りません。水槽で飼ってみてやっと気が付きます。

貝殻を集めて同定し、且つ出来るだけ水槽で飼ったり、水中に潜って生態観察をすることが大事なことが分ります。そうしないと「畳の上の水練」になってしまいます。

筆者のような素人にはとても大事なことだと思っております。

それからもう一つ。

同系統の貝は外形がかなり違ったように見えても、水管(貝の窄まった部分)付近の形状は非常に似ていることが気が付きます。大雑把に貝のお尻と頭の形状で、ほぼ判別出来るのではないでしょうか。細かい種の同定は無理ですが。

今までに集めたイボソデガイ

上の写真のイボソデガイは加計呂麻島でもそうそう見つけることができません。拾われやすいのかもしれませんし、壊れやすく、磨耗しやすいのですね。 完品はなかなか手に入りません。実際に海中で捕獲するしかないのですね。

本日、最後の貝は先回に引き続いての<シイノミガイ>です。

左右の4個の貝は同じ種類の貝かどうか?

なかなか難しいのですね。 同じオカミミガイ科・クロヒラシイノミガイ正解でもあるし、そうとは言い切れないところもあるのです。

下の写真はいままで蒐集した<シイノミガイ>ですが、大方が<クロシイノミガイ>なんですが、中には<マダラヒラシイノミガイ>と<クロシイノミガイ>のハーフみたいなのも何個かあります。

この貝は絶滅種に該当するような貝なのですが、DNA上の混血があるようですね。

では何で区別するか。 沖縄のマニアの方の指摘がヒントでした。

殻の上面に付いた皺なのですね。

A- 縦縞模様の皺が無いもの・・貝の表面はクロ、茶、 マダラ模様・・・クロヒラシイノミガイ

B- 縦縞模様の皺が有るもの・・貝の表面にマダラ模様・・・・マダラヒラシイノミガイ

C- AとBのハーフ・・・・・・・ 薄くかすかに貝表面に皺があり、マダラ模様あり・・・???

鳥羽水族館のデター・ベースから拝借してきました。

確かに細かい縦筋が入っておりますね。

最近は分子生物学上の技術である、DNA判定が出来ますので確認してみたいですね。遺伝子上のほんのちょっとの違いからこのような現象が起こるのでしょうか。それにしても貝の歯はリアルですね。

加計呂麻島では特定の浜に転がっており居ります。

今回は以前にご紹介した貝を中心に展開してきました。次回はイモガイや毛色の変わった様々な貝をご紹介します。

姉妹ブログ

新・サワラちゃんの加計呂麻日記

http://akanechan.at.webry.info/

2013年05月05日

サワラちゃんの加計呂麻島・貝採り日記-021

サワラちゃんの加計呂麻島・貝採り日記

-21

ゴールデン・ウイークも後半に入ってきましたが、なかなか貝の整理は思うように進捗しません。貝の整理よりも自宅の農作業の方が大事だからです。ちょうど春の野菜の植え付けのころ。安納芋というサツマイモの植え付け、ナスやキュウリ、キャベツ、アスパラ etc

ゴールデン・ウイークに3回ほど浜にはいり、貝殻採りや拾いをしました。でも、ホームランは有りませんでした。海が荒れた日がなかったことと、海中に潜らなかったことからでしょうが。

A

写真の貝は3回の貝の採取の成果の70%位・・・後は生貝は水槽の中と漂白液の中でというわけ。 種類別に分けるとそれなりにあるんですが。

B

C

D

その中で今回は珍しいものからご覧ください。大島海峡の<芝>という珊瑚砂の美しい海岸で、何の成果も無く不貞腐れていたとき拾った貝

殻表面・横から撮影

殻の裏側 殻の正面

初めは貝殻の上の方が破損したのかと思い、いったい何の貝の壊れたのかと思い拾ったのでした。まるで私の被っているシャッポと同じ形と色合い。 殻径35mm。うちへ帰って不貞寝してPM21時ころ床から起きて、PCのスイッチON。 沖縄の方のブログを検索しましたら、偶然にこの貝が掲載されておりました。 れっきとした貝でした。 珍しい貝の部類に入るとか・・・・へ~ツ (^-^)

| Cheilea cepacea (Broderip, 1834) (Broderip, 1834) | |

| 和名Japanese nameCommon name | フウリンチドリFUURIN-CHIDORI |

|---|

フウリンチドリは数種類あるのですが、その中の<チリメンフウリンチドリ>のようです。

「西表島貝殻館」参照

| チリメンフウリンチドリ |

| 縮緬風鈴千鳥 |

| スズメガイ科 |

| Cheilea hipponiciformis |

| ケイレア ヒッポニキフォルミス |

貝の裏の欠けたように見える突起がチェックポイントですね。短気を起こして捨てなくて良かったですね。

先日、徳浜というリーフで拾った、ヤドカリ入居中の<スイジガイ>。現在、水槽の中を歩いております。

例の奴ですね。 ヤドカリの足が見えてます。

続きましては珍しい貝という方ではないのですが、大島海峡側に偏って見られる感じがあります。

西表島では干潟と汽水域の貝だそうですが、加計呂麻島では砂浜で打ち上げられております。沖縄方面から流れて来るのでしょう。

右側 2個

クロヒラシイノミガイ

| |||||

| 斑平椎の実貝 | |||||

| オカミミガイ科 | |||||

| Pythia pantherina | |||||

| ピュティア パンテリナ |

下の写真は同じスイジガイを成貝・小型の成貝・幼貝(上記の貝) を並べたものです。不思議なのは右端の幼貝と隣の成貝の殻の大きさが同じというか、幼貝の方が大きいのです。このようなアンアンバランスなものが数多く見られるのです。

スイジガイの種類の相違なのか、地域差なのかは不明です。いずれも加計呂麻島周辺で採取したものです。

下の写真は同じアクッキガイ科の<クモガイ>の成貝から幼貝の例です。この例はバランスが取れていますが、かなり大きな幼貝も見られますし、また逆に小さな成貝もありますね。少し研究してみる必要ありでしょうか。

左がクモガイの幼貝、右がスイジガイの幼貝

さて、次は

下の写真の小さな穴・・・結構これが多いんですね。<ツメタガイ>という貝の仕業です。貝の中には肉食の貝が生息しております。

この他にアンボイナやタガヤサンミナシというような、人間でも殺してしまう怖い奴がおります。イモガイの仲間は大体毒があるそうで、強弱の程度でしょうか。窄まった部分は持つとき要注意ですよ!・・出てきましたね (^~^)

左・アンボイナ/90mm 右・タガヤサンミナシ/70mm

実際の海中での様子が分らないので、怖いですね。 加計呂麻島でも死亡者出ております。陸上は毒蛇・・マムシやハブ。 海中は毒貝。海蛇も相当なものらしい。

本日はこの位にしておきます。貝の処理が出来ましたら続いてご紹介しましょう。

番外編 ・・結構浜に打ち上がっております。釣り針が危ないのですがね~。

姉妹ブログ

新・サワラちゃんの加計呂麻日記

http://akanechan.at.webry.info/

2013年05月01日

サワラちゃんの加計呂麻島・貝採り日記-020

サワラちゃんの加計呂麻島・貝採り日記

-020

加計呂麻島 徳浜ビーチ

連休の前半での大潮がやって来ました。

加計呂麻島の東端にある、島最大の珊瑚礁のリーフに行ってきました。

自宅から1.5時間位のところですが、何時行っても成果が余り良くありません。

崖から転落しそうになったり、岩場で腰を打って酷い目に遭いました。

今回も期待したほどの成果は有りませんでした。

生の<タカラガイ>を期待していたのですが、採り方が不味いのかさっぱり。

貝殻ばかりでした。水中眼鏡を付けてインノーの中を数m潜らなければいけないのかもしれません。

岩礁で捕獲した貝は現在水槽の中と漂白剤液の中に入れてあります。お見せするのに少々時間が必要ですので、本日はごく一部だけです。

スイジガイ・・・・加計呂麻島では火難避けとして使います

リーフの先端の岩礁の端でひっくり返っておりました。大きさは中位の200mm程度。

厚い殻皮に覆われております。いかにも生貝という感じ・・・?

よく見ますと<ヤドカリ>が入っておりました。海中をこんな重いものを担いで歩く??

水槽の中のヤドカリさん

上に方から<ギンタカハマ>がぶら下がっております。ガラス面でもどこにでも引っ付いて、水槽の中を動き回っております。海草やミドリ藻などが好きなようですので、新しい海水に混ぜて時々投入します。

<ハナビラダカラ>、<キイロダカラ>がガラス面に引っ付いております。

殻の外側を外套膜で覆っておりますので、見掛けでは慣れないと分かりません。

何種類かの生貝や殻を背負ったヤドカリがうろうろして居ります。海中から捕獲して来ておりますので、貝の磨耗がありません。

レイシガイの仲間やノシメガンセキやセンジュガイの仲間が、珊瑚礁の棚の窪みに沢山転がっておりました。 一つだけ採取して後は<もうすぐ潮が満ちてくるから、隠れろよ!>と言い聞かせながらポィ!と海中に投げ入れてやります。

辺りには集落の叔父さん叔母さんがうろうろしてますからね。

何個海に捨ててやりましたでしょうか。10個以上はありましたでしょうか。

水槽用は一個でよいのです。 食用は考えてませんのでね。

<マガキガイ>は食用にとかなり人気が有るようです。小遣い稼ぎにはなるとか。

<ムラサキイガレイシ>の生体は初めて捕獲しました。

浜から帰るとき一組の家族連れの方に同じ貝殻を見せてあげましたら、真顔で<何て綺麗!>と驚きの声を上げておりましたので、ヤクシマダカラ(貝殻)と一緒にこの貝もプレゼント。 小さな連れの子供が大喜び!・・・・こちらも嬉しいね(^-^)

このような感じのペアーでした。

ヤクシマダカラは少し惜しかった(磨耗なしの美品)。でもいいか!

子供が自然の美しさに感動することは大事なことですからね。

徳浜の右側

普通の状態はこんな感じのとても美しい浜です。

白い波が見える辺りがリーフの先端。

沖の彼方はアメリカです。

リーフの先端は急激に落ち込んでいるので、見ると怖くてブルブルします。

徳浜の左側

大きい貝は生活力も強く、狭い水槽の中でも長らく生きてくれます。

サイレント・パートナーですね。小さな貝は<ハナマルユキ>というタカラガイです。

触覚が見えますね。こんな様子は水槽で飼わないと無理ですね。

特に夜は明かりの関係でしょうか、とても美しく見えます。

海藻もさまざまな色合いがあります。

珊瑚はお花畑のような感じで見た目に綺麗なのですが、

生きているものは頑丈ですので、採ってくるのはほぼ無理。

徳浜は<ムラサキ珊瑚>が多いですね。緑色も有りますよ。

水中にはシャコガイが生息しております。左は加計呂麻近辺で見かける<ヒメシャコ>

右はモデルケース。水中で接写したらこんな感じでしょうね。

ヒメシャコは水槽でも飼えますが、水の管理が難しく金を掛けないとチョット無理かな。

水だけまめに替えてやり、光線を十分与えることが不可欠。

この電気代が馬鹿にならないとか・・・・

昨年、数個やってみましたが精々数週間位でOUTでした。

下の写真は以前古仁屋という近所の海上タクシーの待合室の水槽で飼われていたシャコガイです。光に揺らめく姿は幻想的なほど素敵ですよ!

ヒレだけでも300mm程度は有りましたでしょうか。

海の生き物は出来れば水槽で飼ってみるのが良いのですが、淡水魚と違って海水の交換が大変ですね。筆者の場合はバケツで運べば事足ります。およそ海辺から100m位の行程ですから。初めから食用にするのに生を採るのは好みません。

水槽で飼ってみて死んでからその後貝殻にすればよいのですから。

飼うことによって意外な生態が分かる場合があります。

ただ、困ることが一つ有ります。貝によっては浄水器のモーターの振動が好きらしく、給水パイプに吸い付かれて、殻とモーターのカバーが接触し、<ガーッ、ガ~>とえらい音を出してくれます。真夜中にそれで飛び起き、寝不足になりますよ。貝はマッサージ気分のでしょうか。 離れないんですね。 <マイッタ~!>(^~:)

<可愛いでしょ!>(^-^)

クマノミ

本日は貝にまつわるお話を書きました。次回は今回収穫した貝のご紹介をします。

姉妹ブログ

新・サワラちゃんの加計呂麻日記

http://akanechan.at.webry.info/

2013年04月25日

サワラちゃんの加計呂麻島・貝採り日記-019

サワラちゃんの加計呂麻島

貝採り日記 -019

ゴールデン・ウイークが近づいてきました。ちょうど4/29-30は大潮の日です。潮干狩りに最適な日です。

でも、筆者にとっては余り有難くないのです。何故って、食べる貝は興味が有りません。貝殻拾いを旨としている者にとっては、ゆっくり貝殻を採取出来ないのでね。

ま~そのような訳で・・鬼の居ぬ間になんとやらで、早速貝拾いをして来ました。

岩礁を歩いたり、砂浜を歩いたりして来ました。初めのうちは何時ものとおりさっぱり・・・

でも、まずろくなものが採れない海岸の砂浜で<ベニタケ>の完品一本Get!

これで調子が出て来ました。 それから続けて・・・(^-^)

ベニタケガイは口径1.6、殻長85 まあ中程度という感じでしょうか。珊瑚の石の中に突き刺さって居りましたので、先端が少し折れておりました。ま~いいか。

タケノコガイやシロフシタケガイ??もまたおなじ。

<シロフシタケガイ>か<コニクタケガイ>かは判明せず・・・同定中です。

でもこれでだんだん調子が出て来て・・・・最後はご覧の通りになりました。

&

一見して分かりますように、大物は無かったんですが、細かく見ますとそれなりに良いものがありました。

大きな見栄えの良いものは地元の方の独壇場で、なかなか手に入りませんが、見落としや地味な貝は意外と見つけることが出来るのです。腰を落として目線を下げると、思いがけない貝が手に入るものです。

では、細かにご紹介しましょう。

シロクチキナレイシガイ ・ ムラサキイガレイシ ・ クチムラサキレイシガイダマシ

↑ キマダラレイガイシ

石が詰まっておりますが・・・アクキガイ科の貝はなかなか見つからない貝です。殻口が下を向いているときは、地味な感じなので意外と目に付きません。 手に取ると美しい紫や黄色が目に入ります。たまには生きているのもありますので水槽に入れて置くことも度々です。

気が付きますでしょうが、名前が覚え悪いのと微妙に違うこと・・・

<レイシガイ><レイガイシ>、<ガレイシ>、<レイシ>・・・まいっちゃうね(^~^)

またも出ました<オオヘビガイ>

ここ最近はちょくちょくこの貝が拾えます。そして意外と大きい。

そして、先回ご紹介したこの貝・・・オオヘビガイではありませんでした。

ミミズガイ科の<ムラサキミミズガイ>でした。オニノツノガイ超科ミミズガイ科に属するとされております。

ところが上記のオオヘビガイはムカデガイ科に属する貝ということでした。なにか鼻を摘まれたような感じですね。

さ~て、次に登場の貝は二枚貝のグループ

上部左端は先回もご紹介の<トンガリベニガイ>・・??

公開されている貝のHP<世界の貝>を参照させてもらいましたところありました。584haraonella rostrata,

Linne,1758 / トンガリベニガイ1584, Pharaonella rostrata,

Lin58 / トンガリベニガイlippines,(June'80)(1584, Pharaonella rostrata,

Linne,1758 / トンガリベニガイ Philippines,(June'80)(51) 51) ・・<世界の貝>参照

う~ん 何とかいけそうですね。 貝のものすごいコレクションのHPの中から探しました。ちょっと、一安心 (^-^)

じゃ、その下の2枚の貝は何でしょうか??

一番下の貝は欠損が有りますが、両方とも同じ種類と判断しました。同定してみましょう。

貝の形は良く似ておりますが、色合いが違いますね。例の<世界の貝>のHPや参考図鑑を探してみましたが、そっくりさんは見つけることが出来ませんでした。そのような訳で、現在の時点は<ダイミョウガイ>しておきます。

名護市で採取された貝ですので、少し安心しております。沖縄の貝は加計呂麻島でも採れますので・・・

5210, Tellina perna,

Spengler,1798 / ダイミョウガイ

名護市,'03(July'04)(49) ・・<世界の貝>参照

さ~て、右側の2枚は綺麗な貝ですが何でしょうか?

右端上部は<サメハダヒノデガイ>としたのですが、<世界の貝>で検証してみましょう。

0463, Tellinella pulcherrima,

Sowerby,1825 / サメハダヒノデガイ

(May'73)(48)・・<世界の貝>参照

他の方のHPを検索してみましたところ、どちらかというと下の写真に似ておりますが、貝の殻の表面がかなりザラツイテいて、所謂鮫肌になっております。 しかし、採取した貝にはこのザラツキがまったく有りません。

<世界の貝>の写真でも、鮫肌のザラツキがありますね。

右下の貝はでは何でしょうか? これはニッコウガイでよろしいようです。

0402, Tellinella virgata,

Linnaeus,1758 / ニッコウガイ

(Aug'72)(56) ・・<世界の貝>参照

イモガイ系も難しいですが、二枚貝も結構難しい。<世界の貝>の蒐集範囲は世界中ですから、見る方でも大変。

途中で分からなくなってきてしまいます。

先回もお見せしました<ベニタケ>

下の写真は今までに採取したもの全部です。殻の尖った完品はなかなか有りません。6本位でしょうか。

色も鮮やかで完品はとても採集が難しいのです。

砂地の貝といっても、砂浜にはまず落ちておりません。珊瑚の石浜の中に突き刺さっておりますし、場所が一定しません。偶然の産物と言っても良いと思います。

本日最後は、筆者の水槽の中です。 去年は結構にぎやかだったんですが、水害の影響で停電が続いたお陰で皆生き物が酸素不足で死んでしまいました。今居るのは最近捕獲した貝類の仲間です。

<オオサラサバティラ>,<ギンタカハマガイ>が見えております。殻の下から触手が見えますよ。

貝は生で採取できることも有りますので、水槽で飼ってみると面白いです。意外な習性が分かります。

<スイジガイ>と、<クモガイ>は見かけは似ておりますが、気性はスイジガイ方が荒く行動も大きいです。

このようなことは飼って見なければ分かりません。タカラガイなどは完全に騙されてしまいます。

月末は大潮で、-10cm位になりそうですので、<ハチジョウダカラ>、<ヤクシマダカラ>、<ホシダカラ>

<タルダカラ>などのタカラガイを捕獲して、水槽に入れたいですね。一緒に熱帯魚も。

姉妹ブログ

新・サワラちゃんの加計呂麻日記

http://akanechan.at.webry.info/

庭に咲いたバラの花

2013年04月19日

サワラちゃんの加計呂麻島・貝採り日記-018

サワラちゃんの加計呂麻島

貝採り日記

-018

加計呂麻島の珊瑚海岸

潮の具合は小潮程度でしょうか。 晴れてくると気持ちが早って、つい太平洋岸の浜に行ってしまいます。

しかし、現実はそう甘くありません。満潮の時点ですでに貝の採取をしたらしい足跡発見!

歩いた足跡の様子でそれがわかります。

散歩が主な時はいたって単調な足取りですが、貝の採取の目的の場合は複雑に、行きつ戻りつしています。

<やられたか (^~:) >・・・そんな時は小さな地味な貝を探します。目立つ奴は当然採られてしまう。

先ずは地味なところから・・<オオヘビガイ>・・・口径が20mm、幅45mm

結構、大きいです。ここいら辺りではワンサイズ下の大きさがほとんど。

開口部から粘液を海中に流して、それに引かかる餌を食べるようです。

ですから自らは岩に固定されたまま・・・シャコガイと同じですね。

これなら本当に蛇に見えるでしょう。 口径7mm、 75mm・・フィリピン産ですが。

でもこれが貝とはね? いろんな奴が居るんですね。

何か見落としがないかと注意深く見ていると、ありましたね。・・・・二枚貝らしい。

<トンガリベニガイ>でしょうかな?・・・初めて採取しました。元の色はもっとピンクが強いのですが。

二枚貝は地味なものが多いので、意外と見落とすんですね。

色合いとしては<コノハザクラ>に似ておりますが、違いますね。

違いますねで、思い出したんですが、先回のブログでご紹介しました貝の名称が間違っておりました。

沖縄の方が教えてくれまして、調べてみましたら X でした。

これなんですね。<シマアラレボラ>だはなくて、<シマイボボラ>が正解でした。

どちらも<イボボラ科>の貝ですが、これまた似たような名前。

それで、<シマアラレボラ>はこんな貝です。

どちらも持っておりました。 同じボラでもかなり形状は違いますね。

整理してみましたら、これだけ有りました。15個も。

最後に拾った貝(シマイボボラ)が一番良かったですね。

さらにもう一つ。

<アツソデ>でしょうか、<ヒメゴホウラ> ・・・・と、ありましたが、正解は<トウカムリ>

大きさも形も資料を参照するとピッタシ! 市場価格 ¥4.700円・・・結構高いね。25cmは大きい。

この貝は法螺貝の代わりともなり、また、鬼ヒトデを食べるので珊瑚礁の保護にも一役かっております。

<ホラガイ>もトウカムリと同じです。でもホラガイは市場価格はかなり高め。大きさにもよりますが¥25.000円位もします。

トウカムリ

ホラガイは貝拾いでは完全な形のものは、ほとんど無理です。

浜に打ちあがる前に壊れてしまいますから・・・・次回、破損貝なら持っておりますので、お見せしましょう。

では、最後に貝整理をしてましたら、箱のケースから出来ましたので、ご紹介・・・

<ミヒカリコウロギ>

鋭い爪のような突起が周囲に出ております。

ガクフボラ(ヒタチオビ)科に属します。長さは90mmほどです。

なかなかお洒落な貝でしょう。

フィリッピン以南に生息する貝です。 でも、西南諸島は海流の関係で捕獲できるかも。

実際に採ってみたいですね。水深10m位。

<ワタナベボラ>

これもスマートで流線型でかっこ良いですね。水深100~150mの海底の砂底に生息。

四国から台湾、西太平洋付近で捕獲できるとか。

とても殻が薄く華奢で、拾いで完品は無理でしょうね。

水管の尻尾が折れやすいから・・

ま~、そんなこんなで、貝の整理は続いております。

加計呂麻島の代表的な貝<オオサラサバティラ>です。

高級ボタンの原料だそうで、海岸に大きな奴が転がっております。

加計呂麻島の瀬相港の港の待合室の建物の前に、巨大なコンクリートのモニュメントのサラサバティラが立つております。

次回は<サワサバティラ>をご紹介しましょう。

姉妹ブログ

A-サワラちゃんの加計呂麻日記

http://akanechan.at.webry.info/

2013年04月14日

サワラちゃんの加計呂麻島・貝採り日記-017

サワラちゃんの加計呂麻島・貝採り日記

-017

こんにちわ (^-^) 今 起きたところで~す!

今日は朝から曇り空で、午後から雨になりそう。

昨日は天気が良く、自宅の近所のススキを刈って、それを畑に撒く作業と雑草採り。

ススキを畑の上で枯らして、堆肥にしてしまいます。

この作業をしておくと、畑の土がホクホクしてきますので、大根、人参、イモ類の栽培には最適。所謂、奄美式土壌改良ですね。

大島海峡側の干潮時の珊瑚海岸

4/13に北朝鮮のミサイルが気に成ったんですが、

大潮の干潮の時間目掛けて、大島海峡の珊瑚海岸に行って来ました。

海岸に出ますと、何時もは誰もいない浜が騒がしい。

近所の中学校の生徒が潮干狩りの真っ最中。

<やばいな~>と思いつつ、何食わぬ顔で付近を通過。

ここら辺りの方は貝採り=食用貝の<マガキガイ>、<シャコガイ>専門。

食べれない貝は貝のカテゴリーに入ってません。ですから貝の話がすれ違いになることしばしば(^-^)

白い珊瑚の砂浜が続いております。

結構日差しが強いので、手ぬぐいを深く被って、ゴミの寄っていさそうな箇所を探索開始。

大潮の日は貝殻が沖のほうに持って行かれるので、波打ち際には何も無いのです。

浜の上の方を歩きます。無数の珊瑚の石の間に、貝が挟まって落ちております。

初めは何もな~し。 でも岬の岩礁の方へ行くにつれ、調子が出て来ました。

結果はこのとおり。大きな貝殻から微小貝クラスまで様々採取。

今回は上出来。 ここの浜は失敗することが多いのです。

タイミングが旨く合わないこところが多いのです。

本日の収獲した貝殻

ご覧通りで、大きさも様々、種類も様々でしょう。

朱色の<ナデシコ>が左右揃えで2個も採取。色も始めての色合い。ラッキーでしたね。

おまけに、先日採ったばかりの<チサラガイ>まで落ちていた。

2個とも貝の軟体部まで入っておりました。黒ずんで見えるでしょう。

このようなことはまったく初めて。<やった~>と言う感じ!

(^-^)(^-^)

ナデシコ

↑ チサラガイ

このようなことは他の浜ではまず有りませんし、落ちていても片方ばかり。

この貝は刺し網に引っかかって来る貝らしく、漁師さん達の網干し場で良く落ちておりますが、他では偶然のみ。

一度に完全な形の4枚・・・・偶然で~す。

それでは、ワンセットづつお見せしましょう。漂白剤で洗う前なので、殻皮が付いていますが・・・

A ・・・・タカラガイ類は余り採れない地域なのですが、<タルダカラ>のマ~マ~のが3個も。

その他のタカラガイもいろいろ有りましたね。

左端から2番目の貝はタカラガイの幼貝・・・<ヤクシマダカラ>かも?

先回紹介した、<アンポンクロザメ>の結構大きい奴、殻皮が被ってますが、漂白剤で洗うと同定が出来ますでしょう。右端から2番目は以外な奴かも?

下の右端から2番目は、<クモガイ>か<スイジガイ>の幼貝で、

軟体部が有って、蓋付き・・ラッキー(^-^)

隣はクモガイの完品!

B・・・上端左端は<リュウキュウタケ>の中位のサイズ。下は<キバタケガイ>で、完品。先まで鋭く尖っております。

いづれも漂白したら綺麗になります。つづいて、<シュマダギリ>これも完品です。打ちあがったばかりで、珊瑚の砂の影響を受けておらず、磨耗してません。

<リュウキュウタケ>、<キバタケガイ>、<シュマダギリ>

<タガヤサンミナシ>という猛毒の怖い貝が出て来ました。こんなに模様がハッキリしているのは初めてです。

欠けもなく完品。 右端も完品で、模様も非常にはっきりしてます、<アンボイナ>??でしょうか。

イモガイ科は苦手なのです。所謂、勉強不足。・・間違ってたら指摘してください。

アンボイナも猛毒の怖い貝。生きてるのはタッチご法度です!

C・・今度は巻貝の仲間

<オニノツノガイ>やツノソデの仲間、<イボソデ>が見えます。

一部拡大整理してみましょう。上部左端から<シマアラレボラ>で磨耗もなく完品。綺麗でした。

右となりは<ウラスジマイノソデ>、次は<アジロイモ>?

下部右端から<サツマボラ>OR<カコボラ> 、2番目の貝は<カラスキガイ>?これは難しい。

次は<オハグロガイ>かな? いやいや大変だ!

D・・・残念ながら、殻が欠けていましたが、190x110mm・・幼貝ですが・・さ~て?

<アツソデ>でしょうか、<ヒメゴホウラ>でしょうかね?

E・・・今回は生貝が多かったですね。ではご紹介!

<アサザルガイ>かな? ザルガイの仲間ですね。 軟体部の足が出ております。

<サラサバティ>・・・加計呂麻島のシンボルの貝ですね。一般的な貝ですが綺麗ですね。

これも生貝でした。蓋が端に付いておりますね。

殻皮が付いて綺麗じゃないですが、口径130mm、高さ110mm程有ります。

その内殻皮を漂白剤で溶かして、磨く必要が有るのです。

<スイジガイ>も生貝です。蓋付きですね。

&

でした。・・・細かく見て行くとまだまだいろいろ出て来ます。

本日はこんなところでした。

貝の種類は世界で100.000種類以上有るようで、日本全体で8.000種。 奄美群島でも4.000種とも言いますから、同じような名称が数多く出てくるので、素人はなかなか同定が出来ないというのが現実。

何か一つの種に限定し始めて可能なのでしょうか。

これが何時も言う「博物学」の難しさであり、面白さですね。

姉妹ブログ

A-サワラちゃんの加計呂麻日記

http://akanechan.at.webry.info/

B-新・茜ちゃんとサワラちゃんの宇宙物理学入門

http://blog.goo.ne.jp/sawarachan/

C-茜ちゃんの生命科学入門

http://blog.goo.ne.jp/amamichan/

D-茜ちゃんの<白洲正子著作集・読書日記>

http://blog.livedoor.jp/sawarachan/

E-茜ちゃんの<能面と能楽>

http://sawarachan.seesaa.net/

F- 日本の伝統芸術と芸能

http://blog.goo.ne.jp/nippondentougeinou/

2013年04月10日

サワラちゃんの加計呂麻島・貝採り日記-016

サワラちゃんの加計呂麻島・貝採り日記

-016

サワラちゃんの好きな場所

本日、西南諸島は朝から雨が降り、現在はどんよりとした曇り空。

中国大陸からの強い黄砂が近づいている模様。

上海辺りが気象庁の写真では強い感じ。

P2.5なんて嫌なやつもご同伴だとか。

憂鬱に成りそうです。そして、北朝鮮からのミサイルが何と2発も同時発射とか.

それで今日は自宅待機。 それで、それで、仕方が無いから<貝の整理>

昨日4/09は大潮だったので、太平洋岸の当たりを朝の8時前から貝採り・・・

でも、余り調子が良くなかった。 大潮の日は沖まで貝が持っていかれるんですね。

それでもいつもは採れない所で、珍しい貝を採取出来ました。

今月になって採取した貝達

内訳

&

&

&

&

&

&

それでは少しづつご紹介しましょう。<おっとと、その前に先日の宿題>

正解は「ヒロクチイガレイシ」

「アクキガイ科>に属する貝の仲間たちで、珊瑚礁の貝ですね。<イガレイシ>と名付けられる貝は数種類あります。

↓ ・ ヒロクチイガレイシ

左端は<アカイガレイシ>。 隣は<シロイガレイシ>。 一つおいて右隣は<ムラサキイガレイシ>。そして<キマダライガレイシ>・・微妙な違いが有るんですね。その他に<キイロイガレイシ>、<レイシガイ>など。食肉性で珊瑚の天敵とか。困りましたね。特に<ムラサキイガレイシ>は高級染色材料の原料になり、昔から有名。でも、採取量が僅かなので、貴重品扱いです。

さて、太平洋岸を10km以上も歩いて、余り収穫が無かったのですが、それでも珍しい貝は少ないが有りました。

最後の最後で<ホームラン>・・・・何でしょうか?

チサラガイ ・・70x60mm

片方だけなのですが、可也大きな方です。それも何と何時もろくなものが採れない浜で、最後の最後に目に付きました。Yatta~! ・・神様は気まぐれなのね(^-^)

この手の貝は左右両方は拾いでは無理。片方でも喜ばなきゃ。

アサガオガイ

<アサガオガイ>はめったに採れません。先日も生きているのを採ってきました。水槽の中に入れたのですが、行方不明・・・海草の中に入って隠れているようです。薄い貝殻ですので強く掴めない華奢な貝です。

ミミガイ

殻の中に身体が入りきれないで、殻を付けているような感じ。

面白い生態ですね。

先回も見せました<シュマダギリ>と左隅の<カワニナ>の仲間。でも、特定出来ず。2種類ほどに分けれるようですが、次回まで宿題??

↓ カワニナ?

さて、今日の最後はこれ。

<同じもの並べてどうするの?>と言う無かれ。

<クロフモドキ>、<アンポンクロザメ>、<クロザメモドキ>、<ゴマフイモ>・・・あれあれ??

↓ アンポンクロザメ

後は次回迄の宿題で~す!

姉妹ブログ

サワラちゃんの加計呂麻日記

http://akanechan.at.webry.info/

2013年04月07日

サワラちゃんの加計呂麻島・貝採り日記-015

サワラちゃんの加計呂麻島・貝採り日記

-015

今日は全国的に爆弾低気圧が吹き荒れているらしく、ここ西南諸島も強い風が吹いております。でも、サワラちゃん的には内心うれしい気持ち。 海が荒れるということは明日満潮の後は、貝殻がたくさん流れ着くということ。

先日も強い風の翌日は、なかなか収穫がありました。

加計呂麻島の太平洋岸での拾いの成果

写真をスライドして見てください

波打ち際で<クモガイ>の完品。 破損、磨耗がまったくなく、蓋がないのが唯一。海の中から飛び出したばかりという感じ。珊瑚の浜では難しいタイミングなのです。それからソデガイが4個。 普通の日は無理ですね。1個がやっと。

タカラガイの類も7種類が手に入りました。 結構傷もなく、磨耗も少なかった。それから<ミミガイ>をGet 珍しい貝殻です。

それから断片ですが<チサラガイ>。

では一つずつ詳細に見て行きましょうか。

クモガイ

クモガイやスイジガイは大きいので、突起部は磨耗するか、折れやすいのです。海中で捕獲する場合を除いて、この程度のものはなかなか拾いではむりですね。下の写真を見ると完璧ですし、殻皮がまだ付いております。時々生の貝を拾うことも有りますが、死臭が臭くて閉口しますが、蓋が付いております。今回はなし。

<シュマダギリ>は小さな穴が開いておりましたので、<ツメタガイ>に殺された模様です。先端もホンの少し磨耗が入っておりました。隣のような形が非常に多いのです。珊瑚は非常に硬いので、この手はすぐ破損してしまいます。

<マイノソデ>類は欠けたのは沢山落ちておりますが、完品はなかなか手に入りません。

ひっくり返してみますと、紅ソデ(左端)、後はマイノソデでした。

タカラガイは打ち上げられたすぐでしたら、傷も磨耗も、日焼けも僅かですが、下の写真の上部はやはり磨耗や日焼けがありました。

右端は<ヤクシマダカラ>、後左2個は<クチムラサキ>

下部3個は<ハナビラダカラ>ですが、詳しい細目は同定出来ませんでした。<ナガハナマルユキ>も有るかも?

<カノコダカラ>の余り磨耗が進んでない固体は初めてでした。

<ミミガイ>はたまに一個採れるか採れないかという頻度です。なかなか希少価値な貝です。

<オオヘビガイ>は太くてやや大きなものです。これもなかなか採れません

カタツムリの類は結構河口付近でよく見つかります。

<クマドリヤマタカマイマイ>・・・左・・・生体はほとんど採取したことがなかったのですが、先日、道路上で発見! 現在、空の水槽で飼っておりますが、餌がわからず草や野菜を与えてますが、食べているのかどうかはわからない・・・もう数ヶ月生きております??

これは殻です。でも綺麗ですね。

イモガイ類は一番同定が苦手。<マガキガイ>は簡単ですが、これも海中で採らなければ、先端が磨耗して丸くなってしまいます。これは満点です。

下の段は磨耗度によっていろいろな判定が出てきます。????

これはまったく初めての貝でした、貝殻の内側が薄い紫。何でしょうか???

<イガレイシ>系の仲間に似ているのですが、細かい部分は違いますね。

<ヒメホシダカラ>が背中のほうを砂に埋もれるようにして発見、

お陰で綺麗な光沢を保っておりました。

そして、ほぼ完全な形の<ウズラガイ>・・・初めてかな?

この貝は殻が薄いので、欠けやすいのです。

↓ ウズラガイ

爆弾低気圧の影響で全国的に大荒れになってきました。

フェリーは欠航!

黒猫ヤマトから電話があって、荷物は明日になります・・・あれま~

そんなこんなで加計呂痲島の陽は暮れて行きます・・・・・

庭に綺麗なバラが一輪咲いてます

姉妹ブログ

フェリーは欠航!

黒猫ヤマトから電話があって、荷物は明日になります・・・あれま~

そんなこんなで加計呂痲島の陽は暮れて行きます・・・・・

庭に綺麗なバラが一輪咲いてます

姉妹ブログ

http://akanechan.at.webry.info/

B-新・茜ちゃんとサワラちゃんの宇宙物理学入門

http://blog.goo.ne.jp/sawarachan/

C-茜ちゃんの生命科学入門

http://blog.goo.ne.jp/amamichan/

D-茜ちゃんの<白洲正子著作集・読書日記>

http://blog.livedoor.jp/sawarachan/

E-茜ちゃんの<能面と能楽>

http://sawarachan.seesaa.net/

F- 日本の伝統芸術と芸能

http://blog.goo.ne.jp/nippondentougeinou/

タグ :貝採り

2013年03月31日

サワラちゃんの 加計呂麻島・貝採り日記-014

サワラちゃんの加計呂麻島・貝採り日記

-014

月末は丁度大潮。 干潮時は0cmまで海面が下がります。

4~5月期はマイナスになりますね。

大潮の日は岩場の干上がったところは良いのですが、砂浜には何もありません。

沖のほうへ貝殻が持って行かれてしまうようです。もっぱら、石をひっくり返して貝をさがすのみ。

本日の成果・・・・やはり、良くありませんでした。めぼしい物はたったこれだけ。

<ナガニシ>、<チトセボラ>、<タルダカラ>、<ホシダカラ>

ナガニシの破損の無いものは初めて拾いました。

珊瑚の砂で殻の表面が磨耗していますが、外形は合格です。

上部ナガニシ ・下部チトセボラ 135mm

しかし、良く見てみますと、周辺の角張りが丸すぎるのに気がつきました。それで、資料を調べてみますと、イトマキボラ科には似た多様な貝が沢山有るんですね。

<イトマキボラ>、<ナガニシ>、<ポットツノマタ>、<リュウキュウツノマタ>など。

まず<イトマキボラ>

<イトマキボラ>・鳥羽水族館

外形はナガニシに似ておりますね。 角張り部分は合致します。殻の外形の模様や色は違いますが、珊瑚の砂で磨耗すると白く変化します。

次は<チトセボラ>

またまた良く似ております。しかし、螺層という横縞がハッキリ入っております。これとは違いますね。それでは、原題の<ナガニシ>は・・・

<ナガニシ>

似ておりますが、螺層が見えますし、細長く華奢ですね。ここで困りました。最後に「西表島貝類館」の助けを借りて見ました。・・有りました。そっくりな奴。

それが、下の写真。

<ボットツノマタ>・西表島貝類館

どうでしょうか?

どうもこれが正解のようです。 <ボットツノマタ>

同じ科の貝ですから、見間違いそうになるのも無理はありませんね。

加計呂麻島の西端にある「実久」で、たった一個見つけた貝です。

初めは磨耗貝と思って、欠けがないので持ち帰ったのですが、

思わぬ珍品でした。貝の名の「ボット」はミクロネシアにある環礁の名に因むのだそうです。

上記の「西表島貝類館」の資料の写真では、70mmですが、

採取したものは135mmもありました。フィリッピン辺りから流れ着いたのでしょうか。

<タルダカラ>

大分貝の同定に苦労しましたが、このような特徴のある貝で、大きなものは簡単な方で、1~2cmあるいは微小貝は素人にはお手上げの場合が多いですね。見掛けが同じでも、ちょっとした違いで、まるで違った種類のものになりますし、同じ種の貝でも地域の差から生じる、異種も有りで誠に複雑です。

さて、実久で一個拾った貝を持って、数kmの林道をUP・Downしながら、太平洋岸に行きました。阿多地、須子茂と断崖が崩れ、二車線が半車線になったような道を通って浜に辿り着きました。 <大潮の日は駄目>の通り、相変わらず・・・アカン! (^~:)

諦めて帰ろうとしてふと下を見下ろすと、白い海草の下に何か見えます。

何の気なしに拾い上げて・・・ビックリ!!・・・素晴らしいタカラガイ

数時間前に打ち上げられて、砂浜の海草に引かかった感じ。

この手の貝は太陽の光線や、雨水ですぐ貝殻の表面がくすみ、砂で磨耗されて、形が完全でもまったく価値が無いような状態になってしまいます。

写真の3個の貝の内、右の2個は以前拾った貝ですが、比較的良いほうです。今回拾った貝はまるで海中で捕獲したと同じ鮮度。 100点満点です。 偶然ですね。 初めてです。

タカラガイは海中で拾うか、生きたものを捕獲するか何れしか、良いものを手に入れることは難しいのです。

ガラスのような美しいがタカラガイの魅力なのですが、痛みやすいと言うことが難点。

例えば、下の貝は左端が、今回砂浜で拾った貝。90mmですから大物です。右2個は以前海中で捕獲した貝。85~90mm級。 光沢がまるで違うのでしょう。

生きたまま捕獲して、水槽で飼ってからその後で貝殻にしていきます。

殺しちゃ可愛そうですからね。全て太平洋岸の浜でした。

<ホシダカラ>

先程の<タルダカラ>などは、偶然の塊。良く一つだけ拾われもせず、落ちていました。

傍には小学校が有りますので、職員がマニアの場合が多く、朝早く浜に出られるとOut!

たまたま、海草が貝を覆ってくれていたので、見落としたのでしょう。

結構、こんなことが有るのです。ですから行き帰り2度同じところを通るのが鉄則。人間の眼は結構いい加減ですから、見落としは可也有るのです。

無数の石ころと貝が混同してしまうのですね。今回は個数は少なかったけれど、ラッキーでした。「諦めちゃ駄目ですね。 最後まで諦めない・・・これが鉄則!!」・・・何でもそうですがね(^-^)

次回は岩場での<ハチジョウダカラ、ヤクシマダカラ>捕獲奮戦記!

と思ったんですが、3/30の未明に、韓国と北朝鮮の雲行きが非常に悪くなってきました。グアム、サイパンへミサイルを飛ばされると、西南諸島上空を通過していきます。邀撃ミサイルが打ち落とし漏れると、精度の低い北朝鮮のミサイルは何処に落下するか分からない。

ウランは猛毒ですから、十分注意をと考えて、突如貝の採取は取り止め・・・・

仕様が無いので、自宅の裏の海岸散歩・・・何にもないさ・・・有った!

↓ アオイガイ 2cm

何故だか分からないが、この浜では<アオイガイ>が良く採れる。

よって、この浜を<へそ曲り浜>と名付けようと思います。

そのような訳で、本日は自宅待機。

「金」さん勘弁してよなあ~

姉妹ブログ

A-サワラちゃんの加計呂麻日記

http://akanechan.at.webry.info/

B-新・茜ちゃんとサワラちゃんの宇宙物理学入門

次回新規更改 4/06

http://blog.goo.ne.jp/sawarachan/

C-茜ちゃんの生命科学入門

次回新規更改 4/06

http://blog.goo.ne.jp/amamichan/

D-茜ちゃんの<白洲正子著作集・読書日記>

http://blog.livedoor.jp/sawarachan/

E-茜ちゃんの<能面と能楽>

http://sawarachan.seesaa.net/

F- 日本の伝統芸術と芸能

http://blog.goo.ne.jp/nippondentougeinou/

2013年03月28日

サワラちゃんの 加計呂麻島・貝採り日記-013

サワラちゃんの加計呂麻島・貝採り日記

-013

サワラちゃん

-013

サワラちゃん

加計呂麻島西端・<芝>の珊瑚砂海岸

もう3月も終わりですね。来月は皆さんのスタートシーズンです。

上級の学校に進学する方、就職する方、転勤する方。退職して第二の人生を歩む方・・・

これからは日増しに日差しが強まり、白い珊瑚の砂浜を歩くのは、跳ね返してくる光線の強さに負けそうになります。日焼けに注意しなければ!

それでは今回は手持ちの貝の中から、似たものを同士のご紹介。

ウズラガイの仲間たち

3個とも模様や色合いが違っておりますが、<ウズラガイ>です。右端は静岡県・新井の遠州灘産。 他は加計呂麻島です。左端は<スクミウズラ>(Tonna Cepa)、隣は<ウズラガイ>(Tonnna Perdix)、右端は図鑑に掲載なし。ヤツシロガイ科(T0nnidae)に属します。

砂地の上のウズラガイ

ウズラガイの殻は軽く壊れやすいので、打ち上げ採取の完品は期待できません。皆どこか壊れております。水中で生け捕るしかありません。見かけよりも中身が多そうですね。 殻が薄いので容量が大きいのかも。完品を採取したいんですが・・・・

サツマツブリガイ(Haustellum haustellum)110mm

奄美大島近海で取れる貝ですが、紀伊半島以南からインド・西太平洋に分布します。殻は卵のように丸く水管が非常に長いのが特徴ですね。島の北端の漁師さんの家の玄関の傍の地中に刺してあるサツマツブリガイを見つけたことが有ります。この写真の倍くらい有りましたでしょうか。でも、そっと抜いてみると水管は途中で折れておりました。残念! アクキガイ科に属します。

5~50mの水深に生息するそうですが、海岸では見たことがありません。華奢な貝なので途中で破損してしまうのかもしれません。正面から見るとこんな感じです。海中で生きている姿を見てみたいですね。

同じな貝の仲間に属する貝ですが、見た目はかなり異なっておりますね。

アクキガイ

下の写真の貝はホネガイです。アクキガイと見た目には殆ど変わりないように見えます。

ホネガイ (Miurex pecten)175mm

如何でしょうか。左がアクキガイ。 右がホネガイです。棘が細かく出ているのがホネガイの特徴だとか。個別に出されると見分けは付きません。

120度おきに棘が出ております。

正面から見るとこの通り

貝の構造は幾何学的になっていることがわかります。螺旋構造、突起の出方、模様など数学を彼らはどうして知っているのかな??。 ヤドカリは磨耗した貝殻は好みません。見た目にも美しい新鮮な貝殻を好みます。どのようにして判断しているか分かりませんが。美的意識は人間並みですよ。

次回は大潮に近い日の太平洋岸の貝の採集をお送りします。

姉妹ブログ

A-サワラちゃんの加計呂麻島・貝採り日記

http://ritounikki.amamin.jp/

B-新・茜ちゃんとサワラちゃんの宇宙物理学入門

http://blog.goo.ne.jp/sawarachan/

C-茜ちゃんの生命科学入門

http://blog.goo.ne.jp/amamichan/

D-茜ちゃんの<白洲正子著作集・読書日記>

http://blog.livedoor.jp/sawarachan/

E-茜ちゃんの<能面と能楽>

http://sawarachan.seesaa.net/

F- 日本の伝統芸術と芸能

http://blog.goo.ne.jp/nippondentougeinou/

2013年03月23日

サワラちゃんの 加計呂麻島・貝採り日記-012

サワラちゃんの加計呂麻島・貝採り日記

-012

今日は西南諸島は蒸し暑い感じ。昨晩も猛烈な雷雨でした。明日も雨かもね。サワラちゃんもちょっと元気がな~い。気温25℃、湿度71%・・・そうか~、これから上昇するね。

畑と貝の整理が忙しいので、貝の採取は停滞気味。3/30前後の大潮までお休み状態。

何の気なしに並べた巻貝でも、さまざまな形と殻の様子が違います。

「珊瑚礁の貝」が下に見えます。<ベニシリダカ>と<サラサバテイ>。殻径6cm程度。サラサバテイは加計呂麻島には沢山見られ15~20cm級がざらにあります。岩礁の岩の割れ目などに引っ付いて居たりします。

下の写真は5種類の巻貝です。「ニシキウズ科」に属する珊瑚礁の貝。左から<ギンタカハマ>、<ベニシリダカ>と<ニシキウズ>。

<サラサバテイラ>と<ムラサキウズ>でしょうか。

下の写真は水槽の中を移したものです。中央に<サラサバテイラ>、ガラス面に<ギンタカハマ>がくっ付いております。元気がよく水槽内を動き回っています。

さて、次はおなじみの巻貝。 さて、<クモガイ>、<スイジガイ>の何れの幼貝でしょうか?これは素人には結構難しい。

これなら幼貝でも区別は簡単。左が<クモガイ> 右が<スイジガイ>。後はこのまま巨大化して殻径25cm位になって行きます。中にはさらに大きなものも有りますが。

今整理した貝殻をケースに入れたり、ビニール袋に入れたりと様々な形で整理しております。

その1

その2

次回も整理中の貝を選んでご紹介しましょう。

姉妹ブログ

<サワラちゃんの加計呂麻日記>

http://akanechan.at.webry.info/

2013年03月18日

サワラちゃんの 加計呂麻島・貝採り日記-011

サワラちゃんの 加計呂麻島・貝採り日記

-011

まだまだ北海道はこの通りの雪の原

寒いんですよ! でも、東京は桜が咲き始めたとか。

月末近くとなると、全国各地から桜の開花便りが届くでしょう。

<サワラちゃんの加計呂麻日記>でもお知らせしましたが、

先日、島の西端の「芝」に貝を採取に行って来ました。

芝の海岸

何時行っても、人っ子一人居ない浜。

真っ白な砂浜が広がっております。

向かい側は奄美大島です。

場所は綺麗なところでしたが、殆ど成果は上がりませんでした。

数時間も頑張って、危険な思いをしたのに、たったこれだけ。

それでも、タカラガイの割合が多かったです。

<タルダカラ>、<クチムラサキ>が有りました。

タカラガイの仲間は、珊瑚の砂で磨耗したり、日光に焼けて白化したり、

なかなか綺麗な状態の貝は拾えません。

珊瑚の砂は非常に硬いので、破損してしまいがちです。

<タルダカラ>の大きくて綺麗なものは、海中で生きている状態で捕獲しないと無理です。

ハルシャガイ(イモガイ科)

<ハルシャガイ>は珍しい貝の仲間です。これほど鮮明な色合いのものは初めて。

死後それ程の日数が経っていないのかもしれません。岩礁の潮間帯に生息します。

アオイガイ

以前にもご紹介した、貝ではなく蛸やイカの仲間で、メスのみが持つ殻です。

不思議なことに加計呂麻島の太平洋岸では見つかりません。

自宅の裏の海岸のみ。それがやっと芝でGet!

海が荒れた時、日本海側辺りから東シナ海を通って、奄美まで波に揺られて来るらしい?

ですから、海が大荒れの時のみ拾うことが出来ます。

<タコブネとアオイガイ>

<ハコダカラとクチムラサキ>・・何れも タカラガイ

<ハコダカラとクチムラサキ>・・何れも タカラガイ ・・裏

<クチムラサキ>

似たような名前の貝は多くありますが、下の貝はその一つ。

オニノツノガイは岩礁に生息し、オニノキバフデガイは砂地に生息します。

<オニノツノガイ>・・オニノツノガイ科

<オニノキバフデガイ>

オニノキバフデガイは島の東先端の徳浜の岩礁の中で採取しました。形態が類似している貝で、<チョウセンフデ>と云う貝がありますが、これも岩礁の中に見られます。

<チョウセンフデ>

貝の蒐集は博物学でもありますので、種類の正確な特定・・同定・・は結構難しいものです。蒐集は比較的簡単ですが、これらを整理して博物学的に仕分け・検証するのは大変です。でも、これが学問の楽しみでもあるのです。最近のように分子生物学が発達してきますと、精緻に検討が可能になりました。最近はDNAの鑑定までして、同定するそうです。

<サワラちゃんの加計呂麻島日記>で芝の景色が多く掲載されております。参考までに。

姉妹ブログ

<サワラちゃんの加計呂麻島日記>http://akanechan.at.webry.info/

マダララシイノミガイ

マダララシイノミガイ